2024년 K-콘텐츠의 OTT 인기 현황 분석

2024년 국내 OTT에서는 《눈물의 여왕》이 가장 인기 있었고, 플랫폼별로 각기 다른 콘텐츠가 최다 이용작으로 나타났다.

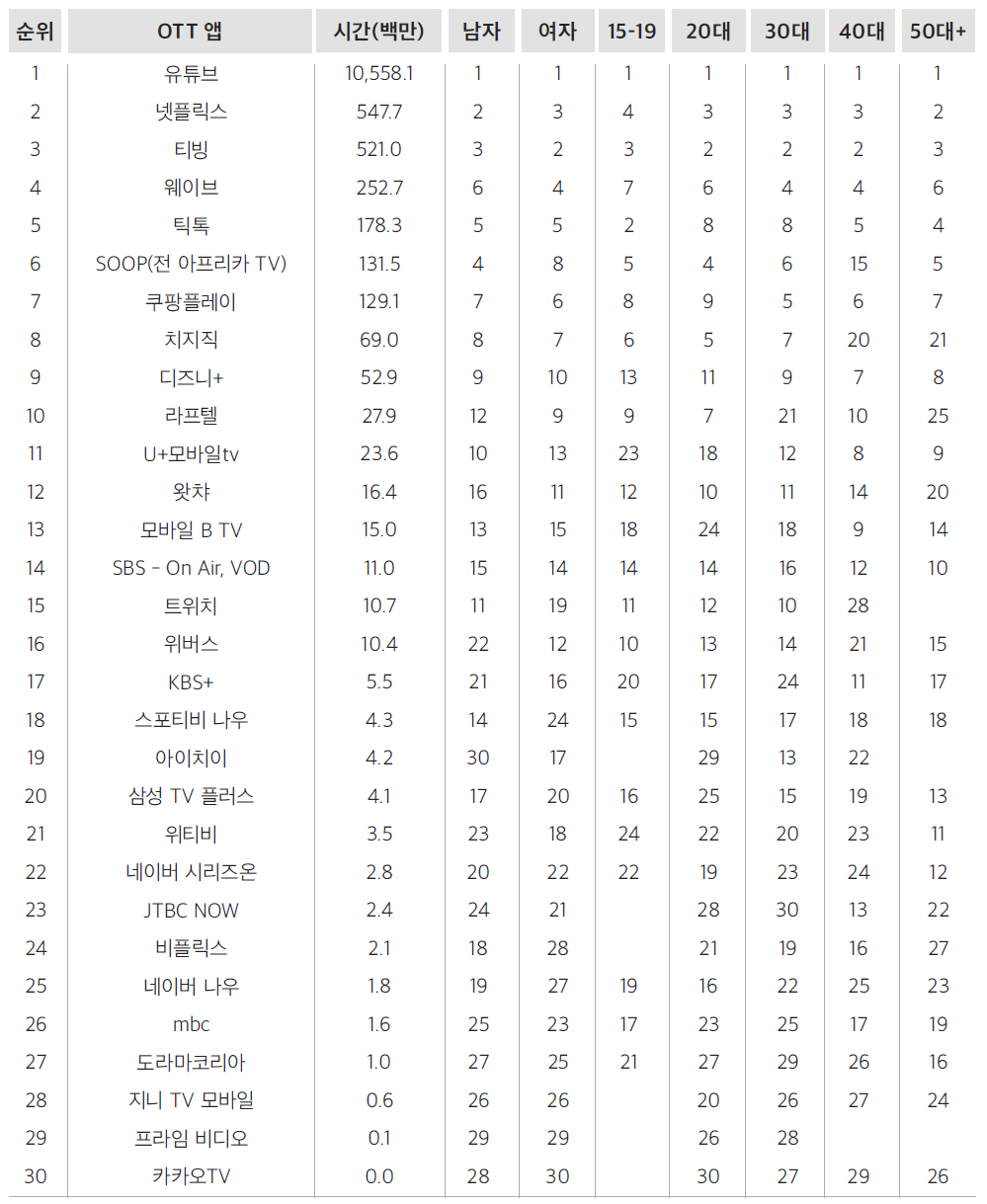

OTT 시대가 되면서 콘텐츠의 인기를 조사하는 일은 더 이상 시청률을 조사하는 피플미터만을 이용할 수 없게 되었다. 미국의 닐슨이나 영국의 시청률 조사기관 BARB는 방송과 OTT를 모두 조사하지만, 국내에서는 종합적으로 조사하는 기관이나 업체가 없다. 콘텐츠의 인기를 알려면 글로벌 차원에서는 플릭스패트롤과 패럿 어낼리틱스가 조사해 발표하는 이용현황을 살펴보거나, 국내에서는 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex), 한국리서치의 KOI(Korean OTT Index), 등을 살펴보면 된다. 이 중에서 한국리서치는 모바일로 1,500명 패널을 운용하며 실시간 콘텐츠를 중심으로 전수 조사를 하고 있다. 2024년 국내 OTT 시장에서 어떤 콘텐츠가 가장 인기가 있었고, 플랫폼별로 어떤 차이가 있는지 분석해서 정리했다. KOI 기준으로 국내에서 이용되는 OTT 앱은 30개인데, 이용자는 유튜브(105.6억 시간)를 가장 많이 사용했다. SVOD 중에서는 넷플릭스의 점유율이 낮아지고 있는 추세지만 아직까지 34.2%로 가장 높았으며, 《눈물의 여왕》의 이용 시간이 3,060만 시간으로 가장 많았다. 웨이브에서는 《나 혼자 산다》, 티빙에서는 《눈물의 여왕》, 디즈니+에서는 《킬러들의 쇼핑몰》, 쿠팡플레이에서는 《SNL 코리아》가 가장 많이 이용한 콘텐츠였다. 펀덱스(FUNdex)는 《선재 업고 튀어》가 1위였다.

콘텐츠에 대한 인기를 파악하는 일은 매우 중요하다. 이용자는 화제의 콘텐츠를 파악할 수 있고, 제작자나 유통 사업자는 콘텐츠를 통해 부가가치를 창출할 수 있기 때문이다. OTT 플랫폼은 로컬과 동시에 글로벌로도 유통되기 때문에 국가별 콘텐츠의 인기도 파악할 수 있다. 미국의 시장조사 기관 가트너는 ‘데이터는 미래 경쟁력을 좌우하는 21세기 원유’1)라고 했지만, 월마트 수석 이코노미스트 존 리스트는 ‘정제하지 않은 데이터는 소용없다.’2)고 주장한다. 그만큼 데이터는 넘쳐 나지만 인사이트를 얻기 위해서는 데이터를 처리하고 분석하고 해석해야 한다. 요즘 챗GPT를 비롯해 다양한 AI가 인기를 끄는 것도 수많은 자료를 빨리 종합해 정리해 주기 때문이다.

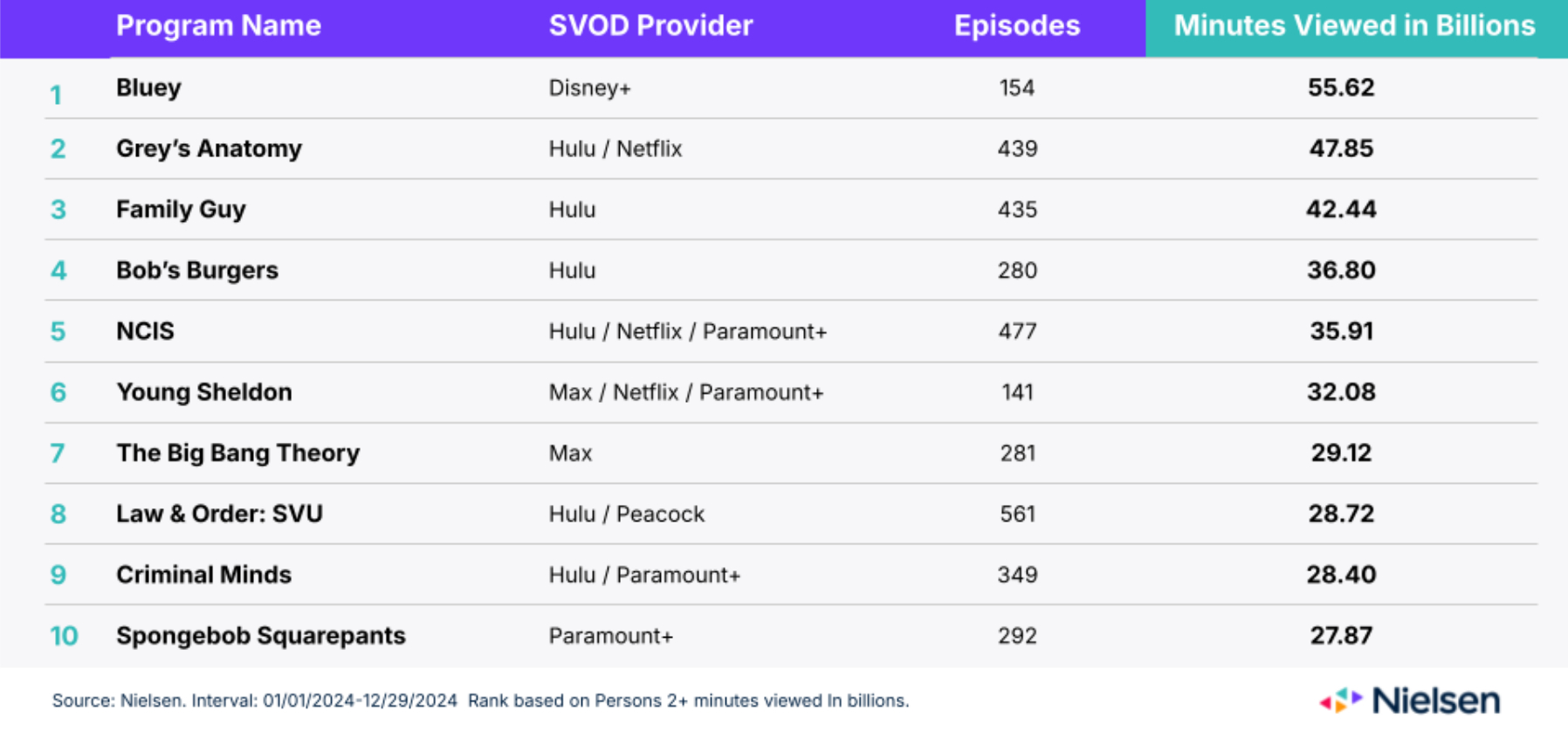

패널 기반의 시청률 조사 회사인 닐슨은 2020년부터 OTT 플랫폼까지 포함해 스트리밍된 콘텐츠 이용시간을 기준으로 ‘스트리밍 언랩’ 보고서를 발표하고 있다. 2025년에는 ‘닐슨 아테이 어워즈: 2024 스트리밍 언랩(The Nielsen ARTEY Awards: 2024 Streaming Unwrapped)’,3) 시청자가 평가한 올해의 TV 프로그램(Audience Rated TV Entertainment of the Year)을 발표했다. 2021년 5월 미국인의 총 TV 시청 시간 중 스트리밍 비중은 약 26%였는데 2024년에는 43%로 증가했다. 2024년 스트리밍 시간을 환산하면 2,300만 년에 해당하는 시간으로 이는 2023년보다 10% 증가한 수치이다. 최고의 시청 시간을 기록한 프로그램은 디즈니+의 《블루이(Bluey)》로 556억 분이다. 이 수치는 최고의 OTT 오리지널을 기록한 넷플릭스 《브리저튼(Bridgerton)》의 214억 분보다 2배가 넘는다. 또한, 닐슨은 패널 기반만의 시청률 조사를 종료하고, 2025년 4분기부터 ‘빅데이터 + 패널’ 하이브리드 방식을 도입한다고 밝혔다. 새로운 방식은 약 7,500만 개의 셋톱박스와 4,500만 가구의 스마트TV에서 데이터를 수집한다. 컴캐스트, 디시(Dish), 디렉TV(DirecTV), 로쿠, 비지오(VIZIO) 등과 파트너십을 맺어 데이터를 확보한다.4)

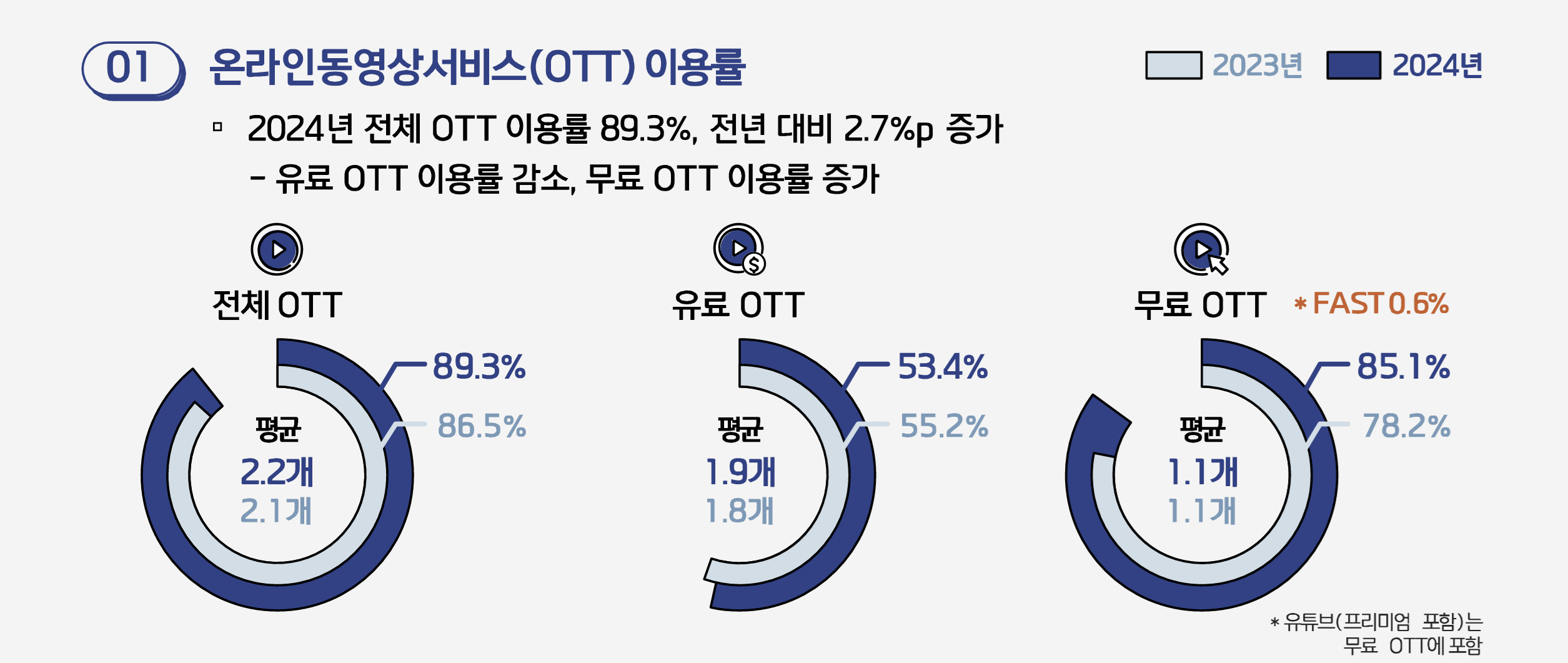

주요 글로벌 OTT 플랫폼의 2024년 유료 가입자 증가는 넷플릭스 4,140만 명, HBO 맥스 1,920만 명, 파라마운트+ 1,000만 명, 피콕 500만 명 등으로 8,000만 명에 가까운 가입자가 증가했다. 한국콘텐츠진흥원의 『2024 OTT 이용행태 조사』 결과 국민의 89.3%(2023년 86.5%)5)가 OTT 플랫폼을 이용하고 있을 정도로 기존 방송의 시청률은 감소하고 OTT 시청은 대세로 자리를 잡았다.

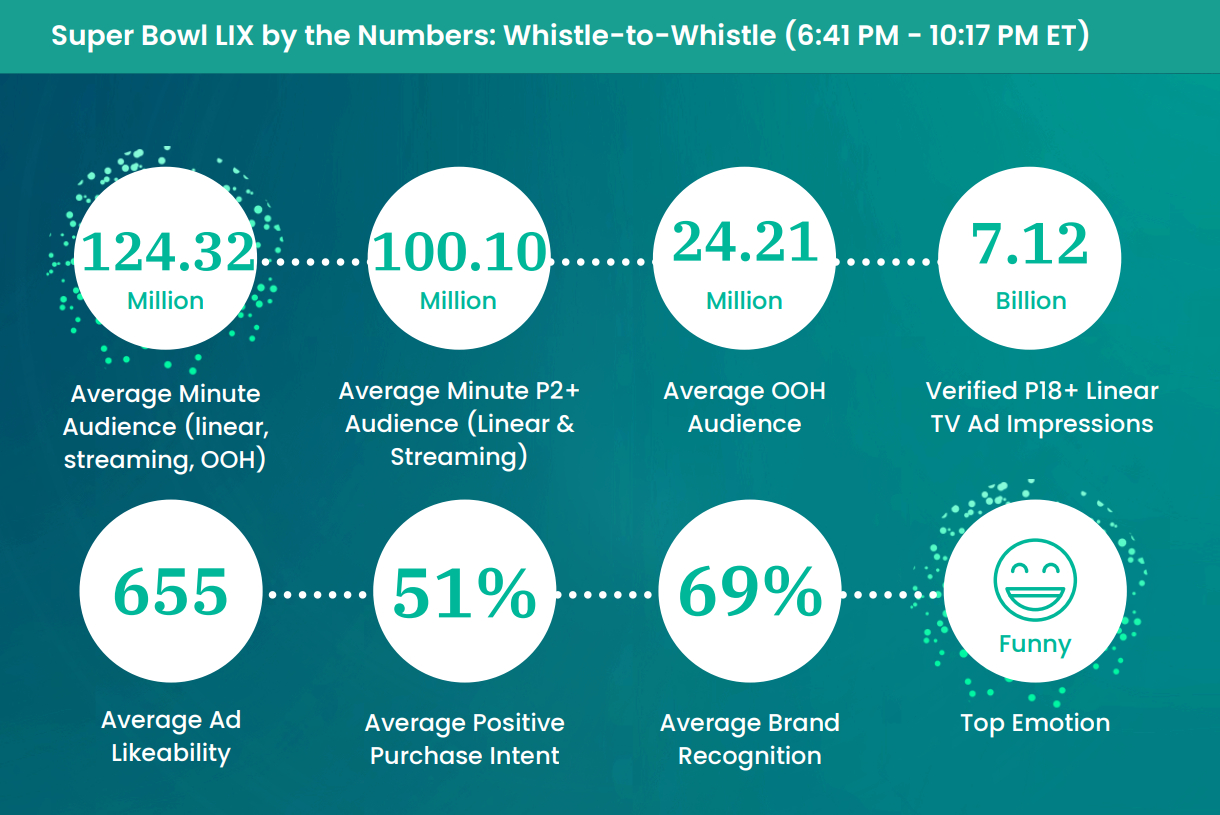

그럼에도 OTT에서 소비되는 콘텐츠 현황에 대한 종합적인 조사는 여전히 진척이 없다. 2022년과 2023년 분석에서도 소개했듯이 NBC유니버설은 닐슨을 이용하지 않고 아이스폿TV(iSpot.tv)와 협력해 슈퍼볼 경기에서 새로운 시청자수 측정 모델을 만들어 유의미한 결과를 얻어냈고,6) 2025년 제59회 슈퍼볼에서도 다양한 시청 수치 보고서를 공개했다. 〈그림 3〉에서 보는 바와 같이 제59회 슈퍼볼 평균 분당 시청자는 1.24억 명(2024년 1.26억 명)이고, 리니어 TV 광고 노출은 71.2억 명(2024년 62.2억 명)이다.7) 그동안 아이스폿TV보다 닐슨이 산출한 평균 시청자 수가 적었는데, 올해 닐슨이 발표한 1.28억 명은 아이스폿TV보다 200만 명 정도 많다.8)

글로벌 차원에서는 플릭스패트롤(flixpatrol.com)과 패럿 애널리틱스(parrotanalytics.com)가 OTT에서 유통되는 콘텐츠의 이용 현황을 조사해 발표하고 있고, 국내에는 KBS의 스톰(StoRRm, 미공개), 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNDex), 한국리서치의 KOI(Korean OTT Index) 등이 있다.

콘텐츠의 가치를 측정하는 대표적인 회사가 패럿 애널리틱스다. 특정 콘텐츠를 서비스하는 OTT 플랫폼의 수익과 수요(demand)를 측정해 콘텐츠의 가치를 산출한다.9) 특히 미국처럼 시즌제를 유지하는 미디어 회사에게는 콘텐츠 유통 가격을 정하는 데 많은 도움이 될 수 있다.

다음으로 플릭스패트롤이다. 전 세계의 OTT에서 소비되는 동영상의 국가별 순위를 기반으로 글로벌 순위를 산출해 콘텐츠의 가치를 평가한다.

국내에도 이런 서비스가 있어야 하는데 종합적인 서비스가 부족한 실정이다. 한동안 활용되었던 KBS 코코파이-NonTV, CJ ENM의 CPI(Content Power Index), 코바코의 Racoi(인터넷 화제성 지수)는 중단되었다. 데이터가 중요한 미디어 시장에서 아쉬운 대목이다.

현재는 한국리서치의 KOI(Korean OTT Index)와 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex)만 남았고, CJ ENM은 2024년부터 굿데이터코퍼레이션의 자료를 받아 화제성 지수를 발표하고 있다. 본 글에서 가장 체계적으로 산출하고 있는 시청 데이터의 기반은 한국리서치에서 데이터를 확보해 KOI를 중심으로 분석했으며, 화제성은 펀덱스의 데이터를 확보해 분석했다.

콘텐츠의 인기를 파악하는 방법은 다양하다. 예전에는 영화나 뮤지컬은 관객수를 보면 되고, 방송 프로그램은 시청률을 보면 되었다. 하지만 디지털 기술이 발달한 요즘에는 그렇게 단순하지 않다. 방송의 경우, OTT 세상에서는 실시간 이외에도 다양한 플랫폼을 통해 콘텐츠를 소비한다.10) 물론 OTT 오리지널은 본방 개념이 없고, 시청률도 조사할 수 없다.

따라서 OTT에서 시청하는 것을 포함해 종합적인 시청률 조사가 필요하다. 그 이유는 첫째, TV 시청 디바이스의 확대에 따른 정확한 시청률의 확보, 둘째, 광고형 OTT 서비스의 보편화, 셋째, 작품의 성과에 따른 차기 제작사, 작가, 감독, 배우 등의 개런티에 대한 영향, 넷째, 멀티 커런시(Multi-currency) 시대의 도래 등 때문이다. 멀티 커런시란 다중 교환가치를 의미하며, 미디어 시장이 시청률이라는 단일 교환가치가 아니라 다양한 데이터로부터 산출된 다양한 결과들이 교환가치가 된다는 의미다.11)미국 닐슨이나 영국 시청률 조사기관 BARB 등이 전통적인 시청률 조사와 더불어 OTT까지 확대해 조사하고 있다. 국내에서도 지난해 닐슨코리아가 도입하겠다고 밝혔지만, 아직 정식 오픈되지는 않았다.

시청률 조사의 틈을 타고 새롭게 콘텐츠의 가치를 선도적으로 파악하는 곳이 플릭스패트롤과 패럿 애널리틱스다. 국내에서는 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스이다. 이 회사들은 콘텐츠의 가치를 파악해 제공하는 것을 넘어 이를 비즈니스로 연결시키고 있다.

국내에서 K-콘텐츠의 시청률이나 인기를 조사하는 곳은 시청률 조사기관12) 인 닐슨, KBS의 스톰, 한국 갤럽의 한국인이 좋아하는 프로그램, 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스, 한국리서치의 KOI 등이 있다. 아이지에이웍스의 모바일 인덱스와 코리안클릭은 OTT 이용자 현황을 조사해 발표한다.

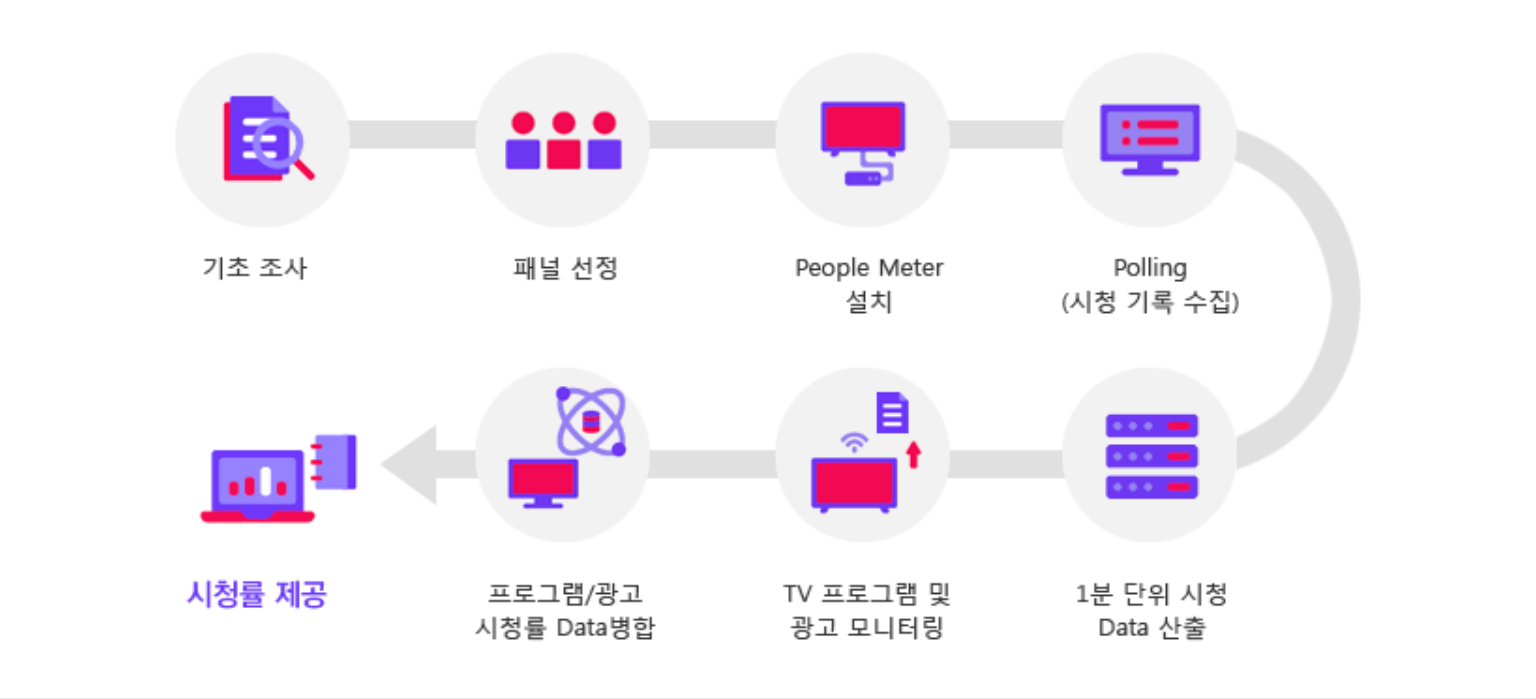

방송 콘텐츠에 대한 가장 기본이 되는 조사 자료는 시청률 조사기관인 피플미터를 활용해 파악한 자료다. 국내에서는 닐슨이 서울 550가구, 수도권 1,345가구, 전국 3,134가구의 본방 시청률을 조사해 익일 발표하는데, 프로그램이 끝난 후 최고 시청률이나 평균 시청률이 프로그램의 성과를 측정하는 지표로 활용된다. 닐슨에서는 인구통계학적 구분에 따라 성별, 연령별, 소득별, 학력별, 직업별로 세분화해 자료를 제공한다.

시청률은 제작자, 광고회사, 광고주 모두에게 소중한 자료이다. 예전에는 시청률에 일희일비하는 경우가 다반사였다. 기준은 시청률밖에 없었기 때문이다. 시청률이 높으면 그만큼 화제성도 높아 광고로 직접 연결된다. 2025년 2월 현재 15초 기준으로 가장 높은 광고 단가가 형성된 프로그램은 tvN의 토일 드라마 《언젠가는 슬기로울 전공의생활》시간대로 1,725만 원이다. SBS에서는 금토 드라마 《모텔 캘리포니아》와 예능 《미운 우리 새끼 : 다시 쓰는 육아일기》가 1,650만 원, KBS는 주말 드라마 《독수리 5형제를 부탁해!》가 1,650만 원, MBC는 예능 《나 혼자 산다》와 《굿데이》가 1,485만 원으로 가장 비싼 광고 단가가 형성되어 있다.13)

기존의 시청률 조사가 각 가구에 직접 피플미터를 설치해 파악하는 것이었다면, 디지털 환경에서는 온라인이나 모바일 기기를 통해 시청률을 조사한다.

넷플릭스가 K-콘텐츠를 전 세계 190개 이상의 국가에 동시 유통하면서 가장 회자가 되는 곳이 플릭스패트롤이다. 이 업체는 영화와 TV쇼를 구분하여 OTT 플랫폼별로 인기 순위를 매일 공개한다. 또한 주별, 월간, 연간으로 인기 순위도 파악할 수 있다. 한국의 경우 OTT 플랫폼은 넷플릭스, 디즈니+, 아마존 프라임, 애플, 구글의 자료를 제공하지만, 국내 OTT는 2024년부터 웨이브만 제공한다. 플릭스패트롤은 2023년 9월부터 유료화가 되었다.

국내 K-콘텐츠의 인기를 파악하기 위해 국내 콘텐츠가 많이 유통되는 넷플릭스, 디즈니+, 웨이브의 2024년 연간 순위를 정리하면 〈표 1〉과 같다. 넷플릭스의 경우 TV쇼는 《눈물의 여왕》이 1위, 영화는 《파묘》가 1위였다. 디즈니+에서는 TV쇼는 《무빙》이 1위, 영화는 《범죄도시 3》가 1위였다. 지난해처럼 디즈니+의 점수가 높은데 이는 콘텐츠가 많이 수급되는 넷플릭스에 비해 신규 콘텐츠 유입이 적기 때문으로 판단된다.14) 웨이브에서는 TV쇼만 정리했는데, 1위는 《나 혼자 산다》이다. 영화는 한두 개만 나와서 제외했다. 표를 보면 국내에서는 여전히 한국 콘텐츠를 가장 많이 소비하는 것으로 나타났고, 넷플릭스에서 《귀멸의 칼날》의 10위 권 진입이 특징적이었다.

넷플릭스는 모든 콘텐츠에 대해 시청 시간을 공개하지는 않지만, 글로벌과 국가별로 10위까지 자료를 공개한다. 그러나 개별국가는 순위만 발표하므로 정확한 데이터는 알 수가 없다. 2019년 3분기 실적 발표 이후 넷플릭스는 정기적으로 월요일부터 일요일까지 한 주간의 톱10을 집계해 매주 화요일 발표하고 있다. 글로벌에서는 영화와 TV쇼를 영어와 비영어로 구분하고, 로컬에서는 영화와 TV쇼로만 구분한다. 이 당시 넷플릭스는 구독자가 70%를 시청하면 ‘조회수’로 산정하고 70%가 시청한 가구 수를 집계했다. 2020년부터는 시청 기준을 콘텐츠의 70% 시청 기준에서 ‘최소 2분 시청한 구독자 수’로 바꾸었다. 넷플릭스는 영상을 2분 시청한 구독자를 ‘초기 이용자(starter)’로, 70%를 시청한 구독자를 ‘시청자(watcher)’로, 그리고 90%를 시청한 구독자를 ‘종료 이용자(completer)’로 정의했다.15) 2021년 여름에는 시청 가구에서 28일간의 총 시청 시간으로 변경했다. 2023년 6월에는 통합 시청 시간을 러닝타임으로 나눈 ‘시청자 수’를 기준으로 변경했다.16) 이 기준에 따라서도 《오징어 게임》시즌1이 1위를 차지했다. 첫 91일간 총 시청 시간은 22.05억 시간이고, 시간당 총 시청자 수는 이를 총 러닝타임으로 나눈 2.65억 명이었다. 2위는 《기묘한 이야기》 시즌4(18.4억 시간), 3위는 《웬즈데이》 시즌1(17.2억 시간), 4위는 《오징어 게임》 시즌2(13.4억 시간)가 차지했다. 《오징어 게임》 시즌2는 비영어권 TV쇼 부분에서는 2위에 해당한다. 《오징어 게임》 시즌2는 회당 제작비가 시즌1의 4배인 1,000억 원이 투입되었다. 시즌1보다 미치지 못했다고 하더라도 그만한 가치는 충분히 했다. 한국 드라마는 2024년에도 글로벌에서 인기가 많았다. 넷플릭스는 상반기와 하반기를 나누어 시청 시간을 발표한다. 상하반기를 통합하고, 총 시청 시간을 총 방송 시간으로 나누어 산출한 시청자 수를 기준으로 하면, 《오징어 게임》 시즌2가 8,650만 명으로 5위를 기록했고, 총 시청 시간을 기준으로 하면 《눈물의 여왕》이 8.6억 시간으로 2위를 기록했다.

또한, 매주 톱10에 들어간 작품을 누계한 결과 톱10에 《눈물의 여왕》《오징어 게임》 시즌2 등 한국 드라마가 6개나 포함되었다. 《오징어 게임》 시즌2는 2024년 12월 26일 개봉해 1주일 동안 본 시청 시간임에도 2위를 차지했으니 엄청난 결과이다. 그만큼 넷플릭스는 비영어권, 특히 한국에서 제작한 콘텐츠로 훌륭한 성과를 보고 있음을 확인할 수 있었다.

넷플릭스에서는 2024년 국내 전체 인기 순위를 밝히지 않는다. 주별로만 발표하므로 연간 인기 순위는 추정할 수밖에 없다. 한국의 주별 10위 이내 콘텐츠를 플릭스패트롤처럼 1위는 10점, 2위는 9점…10위는 1점을 부여해 합산한 점수를 기준으로 〈표 4〉와 같이 점수를 산출해 보았다. 1위는 101점을 얻은 《눈물의 여왕》이고, 2위는 100점을 받은 《굿파트너》이다. 매년 점수가 낮아져 드라마 인기가 떨어지고 있음을 확인할 수 있다.

국내 OTT 이용 현황을 체계적으로 조사하는 곳은 한국리서치의 KOI다. 이 부분이 본 글의 메인이며 글 후반에 다시 자세히 다룰 예정이다.

디지털 시청이 증가하면서 시청률이나 시청자 수 외에도 화제성이 많이 활용되고 있다. 시청률 조사가 TV 프로그램을 시청하는 시청자를 대상으로 한다면, 화제성은 프로그램에 대한 바이럴을 조사하는 개념이기 때문에 TV 프로그램 시청 여부와는 직접적인 관계가 없을 수도 있다. 그럼에도 프로그램의 인기를 측정하기 좋은 지표다. 대표적으로 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex), CJ ENM의 화제성 지수(BuzzWorthiness point) 등이 있다.

TV 프로그램의 화제성을 분석하는 굿데이터코퍼레이션은 매주 드라마와 비드라마를 구분해 화제성을 조사·발표한다. 2024년에 방송한 콘텐츠 중에서 3회 이하 방송은 평가하기에 데이터가 부족하다고 판단해 제외했다. 대표적인 드라마가 《오징어 게임》 시즌2다. 1주일 동안 많은 화제가 되었지만 12월 26일 전 편을 공개했기 때문에 제외했다. 시청률이 방송 시청 여부만을 측정하는 것과 달리 TV 화제성은 각 프로그램 방송 후 1주일 동안 온라인 뉴스, 블로그, 커뮤니티, 트위터, 동영상에서 나타난 네티즌 반응을 조사해 지수화하고 분석해 평가한다. 넷플릭스는 하나의 시즌을 한 번에 공개하기 때문에 화제성이 초반에 급격하게 높지만 8주간 평균을 내면 낮아질 수 있다. 반면, 주 1, 2회 공개하는 콘텐츠는 화제성을 장기간 몰고 갈 수 있는 장점이 있다. 2024년에 공개된 콘텐츠를 대상으로 연간 화제성 분석 결과 드라마는 《선재 업고 튀어》가 1위, 《눈물의 여왕》 2위, 《정년이》 3위, 4위 《내 남편과 결혼해줘》, 5위 《엄마친구아들》순인데 1위부터 5위까지 모두 tvN 드라마가 휩쓸었다. 2023년 1위는 넷플릭스의 《더 글로리 파트2》, 2위는 디즈니+의 《무빙》이었던 것과는 완전히 다른 양상이다. 2024년의 화제성 지수를 보면 1~4위까지는 2023년보다 훨씬 높지만, 하위권은 상당히 낮은 양극화 현상도 나타났다.

비드라마는 2023년과 다른 양상을 보였다. 2024년에는 1위 넷플릭스 《흑백요리사: 요리 계급 전쟁》, 2위 쿠팡플레이 《SNL 코리아 리부트》 시즌6, 3위 티빙 《크라임씬 리턴즈》순이었다. 2023년은 Mnet의 《보이즈 플래닛》이 1위, 《스트릿 우먼 파이터2》가 2위, JTBC의 《피크타임》이 3위였다. 2023년의 비드라마 상위 순위를 기존 방송이 차지한 양상과 달리 2024년에는 OTT 작품이 화제가 되었다. 반면 화제성 지수는 1위인 《흑백요리사》만 2023년보다 3배 정도 되고 나머지는 상당히 낮아졌다.

CJ ENM은 2024년부터 기존의 20~30대 젊은 시청자를 중심으로 온라인 반응을 기본으로 한 콘텐츠영향력지수(CPI)17) 대신 새로운 화제성 지수(BuzzWorthiness point)를 매주 50위까지 발표하고 있다. 화제성 지수에 포함되는 항목은 뉴스 화제성, 네티즌 반응, 동영상 화제성, 소셜미디어 화제성이고, CJ ENM의 IR PACK18)에서 확인할 수 있다. 2024년 12월 4주를 보면 10위 안에 1~6위는 드라마, 7~10위는 예능 프로그램이 차지하고 있다. 지난해에는 예능이 8개, 드라마가 8개였는데 다시 드라마가 반전을 시켰다.

CJ ENM에서 매주 발표하는 2024년 화제성 지수를 프로그램별로 버즈량을 평균 낸 결과 tvN의 《선재 업고 튀어》가 58,920으로 1위를 차지해 2024년 가장 핫한 프로그램이었다고 할 수 있다. 《눈물의 여왕》 《흑백요리사》 《오징어 게임》 시즌2가 그 다음 순위를 차지했다.

한국리서치는 국내에서 유일하게 1,500명의 OTT 콘텐츠 데이터 베이스를 운영하고 있으며, 모바일로 365일 실시간 디지털 행동 데이터를 수집하고 있다. 조사하는 데이터는 앱에서 이용하는 콘텐츠의 세부 내용과 유튜브 광고 세부 내용이다.

조사대상은 유료 OTT는 넷플릭스, 티빙, 웨이브, 쿠팡플레이, 디즈니+, U+모바일TV, 왓챠, 스포TV 나우, 모바일 B tv, 라프텔, 아이치이, 지니TV 모바일, 위티비, 비플릭스, 프라임비디오 등 15개이고, 무료 OTT는 유튜브, 틱톡, 트위치, SOOP(전 아프리카TV), KBS+, 카카오TV, SBS, JTBC NOW, 위버스, 네이버 나우, MBC(Live + VOD), 네이버 시리즈온, 삼성 TV 플러스, 도라마코리아, 치지직 등 15개로 총 30개이다. 콘텐츠 수집은 볼드체로 된 9개 앱에서 진행했다.

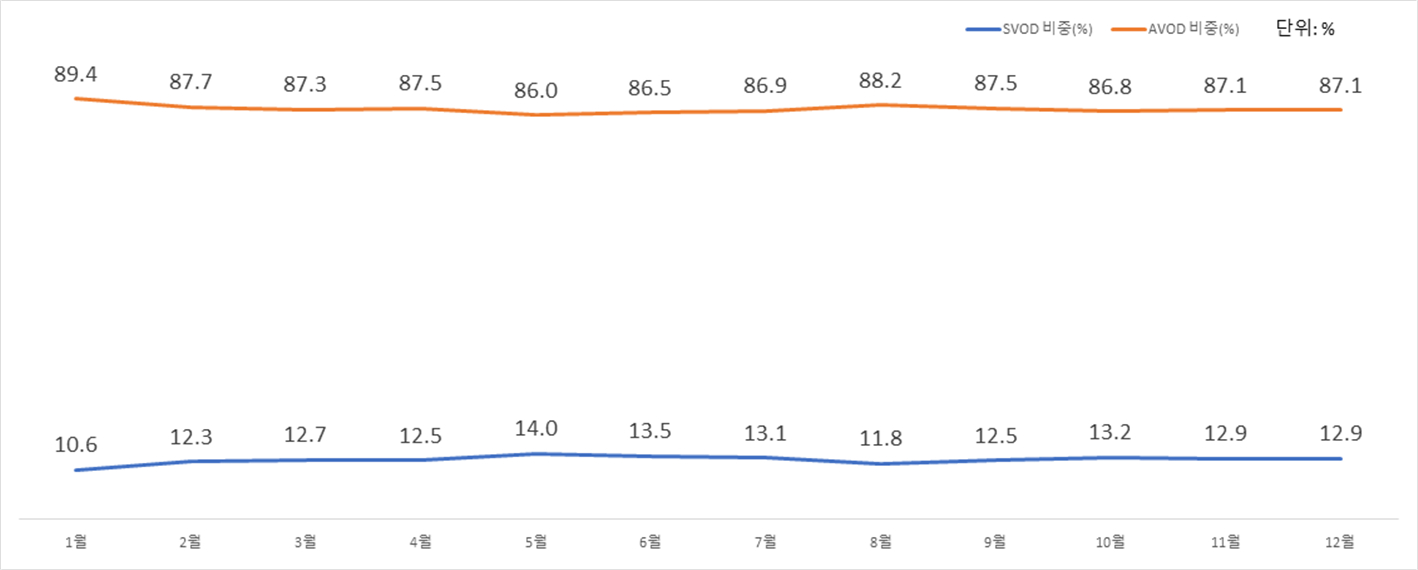

KOI 패널을 기준으로 2024년에 모바일에서 이용한 앱을 카테고리로 구분하면 OTT가 125.9억 시간으로 비중은 15.1%를 차지했다. 2023년의 113.2억 시간보다 시간은 증가했으나 비중은 16.6%에서 1.5% 감소했다. 이중 SVOD는 16.0억 시간으로 12.7%(2023년 15.6억 시간, 13.8%)를 차지했고, AVOD는 109.9억 시간으로 87.3%를 차지해 2023년(2023년 97.7억 시간으로 86.2%)과 비교해 AVOD 비율이 증가했음을 알 수 있다.

OTT 앱은 30개(2023 29개, 2022년 22개)를 이용하고 있으며, 남자와 여자 모두 30개로 같았다. 2022년 대비 JTBC Now와 치지직이 추가되었고, 바바요는 삭제되었다. 연령별로는 15~19세 24개, 20대와 30대 30개, 40대 29개, 50대 27개를 이용해 2023년(각각 20개, 22개, 21개, 21개)보다 크게 증가했다. 2024년 최대 이용 OTT는 기존과 동일하게 유튜브가 105.6억 시간으로 1위를 차지했으며, 2022년(79.5억 시간), 2023년(92.1억 시간)에 이어 지속적으로 증가했다.

넷플릭스는 5.5억 시간으로 2위를 유지했지만, 2022년(8.2억 시간), 2023년(6.1억 시간)에 이어 실제 이용시간은 지속 감소했다. 3위는 티빙으로 5.2억 시간인데, 2023년 3.7억 시간보다 71.2%나 증가했다. 프로야구 중계에 따른 효과로 보인다. 흥미로운 지점은 넷플릭스와 티빙의 이용시간은 거의 차이가 나지 않았는데, 넷플릭스가 여자와 50대 이상에서 티빙보다 많았다는 점이다. 웨이브는 4위를 유지했지만, 2023년 3억 시간에서 2.5억 시간으로 감소했다. SOOP(전 아프리카TV)이 6위로 2023년 8위에서 2단계 올라왔는데, 남자 이용 데이터만 보면 티빙에 이은 4위를 차지했다. 여자 이용 데이터에서는 티빙이 2위로 넷플릭스를 3위로 밀어냈다. 트위치 철수에 따른 반사 이익이 치지직으로 이어져 8위까지 올라왔다.

2024년 월별 AVOD 이용시간 점유율(87.3%)이 2023년(12.7%)보다 증가했지만, 월별 변동사항을 보면 SVOD 점유율이 증가한 것으로 나타났다. 이는 티빙이 프로야구 중계를 하고, 넷플릭스도 네이버와 제휴한 결과 등이 반영된 것으로 판단된다.

AVOD는 유튜브가 2023년(94.3%)보다 증가한 96.1%를 차지해 집중이 더 증가했다. 틱톡과 SOOP (전 아프리카TV)은 각각 2.8%였던 2023년보다 더 낮아진 1.6%와 1.2%에 불과했다. 치지직은 0.6%를 차지했다.

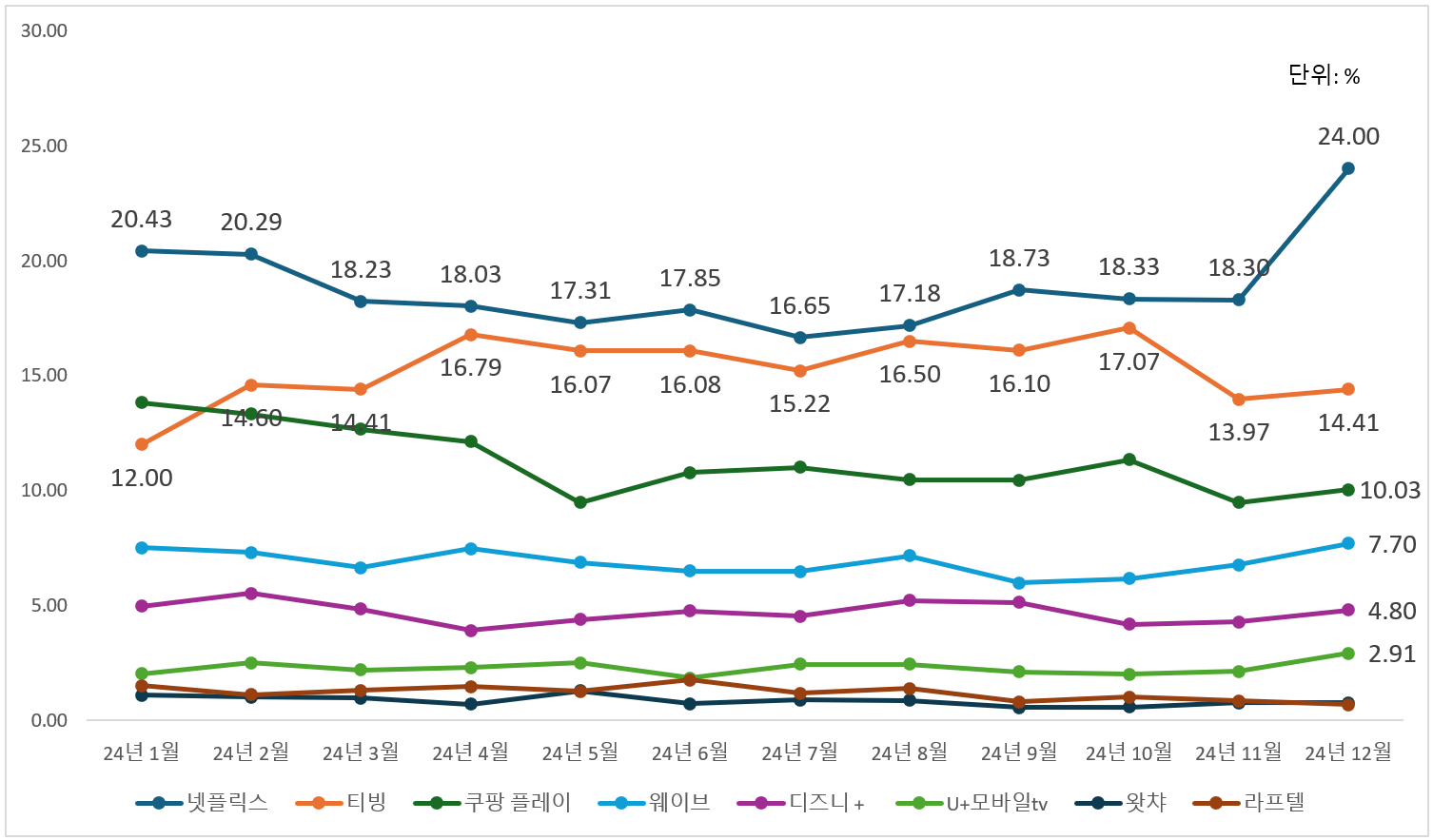

SVOD는 넷플릭스가 34.2%를 차지했지만, 2022년 40.9%, 2023년 39.0%에 이어 지속 하락했다.

티빙은 전년(2022년 16.8%, 2023년 23.8%) 대비 32.5%를 차지해 넷플릭스를 바짝 따라잡았다. 그 외 웨이브 15.8%, 쿠팡플레이 8.1%, 디즈니 플러스 3.3%, 라프텔 1.7% 순이다.

콘텐츠의 국적을 보면 한국 콘텐츠가 76.4%(9.4억 시간)로 2023년 77.6%(10.7억 시간)보다 비율과 시간 모두 감소했다. 미국 콘텐츠가 13.8%에서 8.2%로 감소하고, 일본 콘텐츠도 7.2%에서 6.7%로 감소했다. 반면 중국 콘텐츠는 3.4%에서 5.3%로 증가했다.

2024년 SVOD OTT별 이용률 순위는 2023년과 동일하다. 넷플릭스 이용률이 7월에는 16.65%까지 내려갔다가 12월에 《오징어 게임》 시즌2 공개와 함께 다시 24%까지 올라갔다. 티빙과의 차이가 8월에는 0.68p까지 좁혀졌는데, 프로야구 시즌이 끝나면서 격차가 다시 벌어졌다. 이런 현상 때문에 넷플릭스가 네이버나 SBS와 제휴를 할 수밖에 없었겠다고 생각된다. 쿠팡플레이가 《가족계획》 《뉴토피아》 등으로 선방했지만 티빙은 따라잡지 못했다. 다만, 웨이브는 연간 내내 앞섰다.

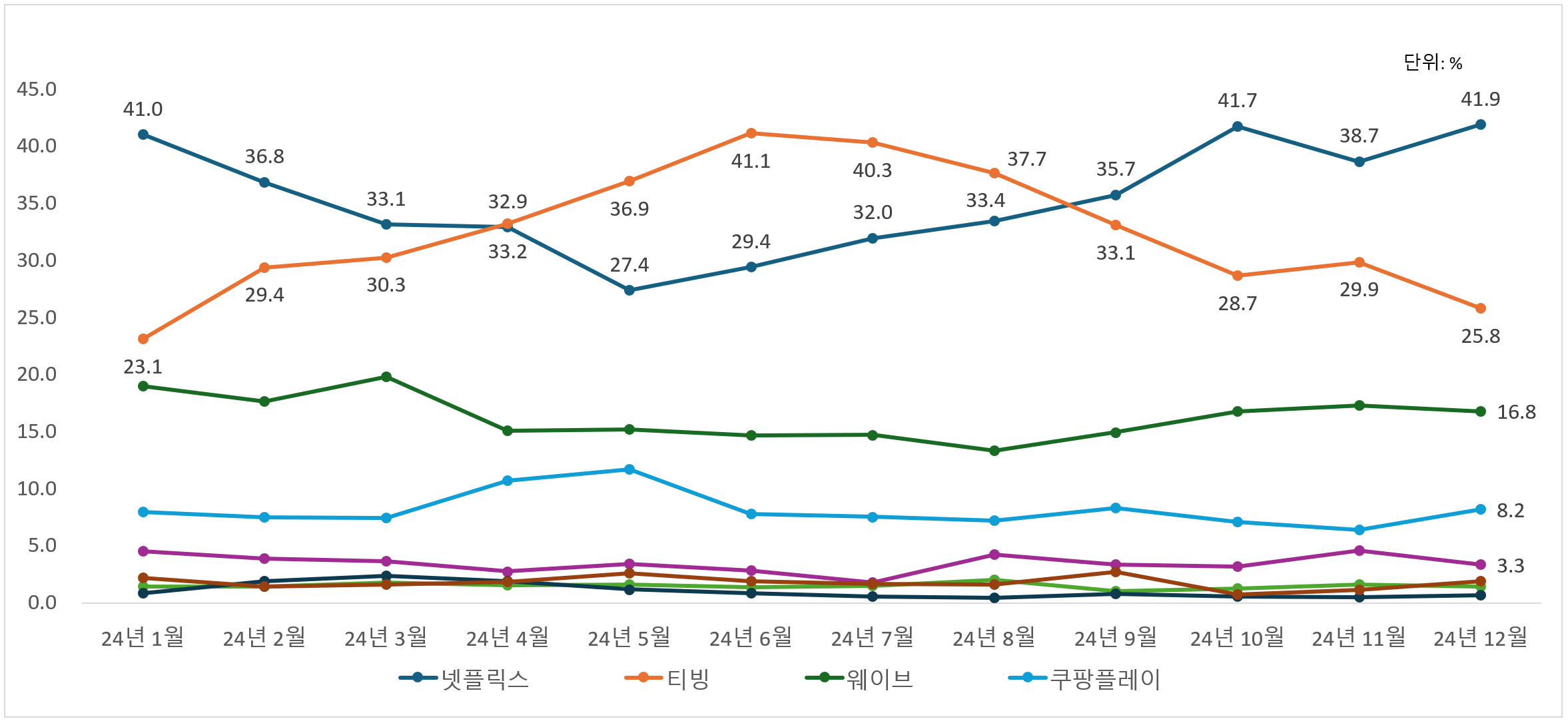

2024년 SVOD OTT별 월별 이용시간 점유율에 이변이 일어났다. 2024년 4월부터 8월까지 티빙이 넷플릭스를 앞섰다. 이용률과 마찬가지로 넷플릭스는 전반적으로 하락하고 티빙은 급상승했다. 프로야구가 이런 차이를 만들어 냈다고 생각된다. 넷플릭스는 5월에 27.4%까지 하락했고, 티빙은 6월 41.1%까지 상승했다. 디즈니+의 부진도 눈에 띈다.

SVOD를 이용하는 콘텐츠 수집 플랫폼은 넷플릭스, 쿠팡플레이, 티빙, 웨이브, 디즈니+, 왓챠, 프라임비디오, 위티비, 아이치이 9개이다. 2024년에는 쿠팡플레이가 포함되었다. SVOD를 이용 시 시청하는 주된 콘텐츠 장르는 2023년과 같이 리얼리티&토크&버라이어티가 3.45억 시간으로 1위(점유율 27.9%)를 차지했는데, 2023년보다 시간은 감소하고 점유율은 증가했다. 다음으로 드라마&로맨스가 2.78억 시간으로 22.4%, SF&판타지가 1.4억 시간으로 11.3%, 범죄&스릴러는 1.36억 시간으로 11.0%, 코미디는 1.12억 시간으로 9.0% 순이다. 점유율이 상위 1, 2위로 더 집중되었으며, 2023년에 이어 예능의 강화가 진행됐다. 그리고 SF&판타지와 범죄&스릴러의 순위가 바뀌었다.

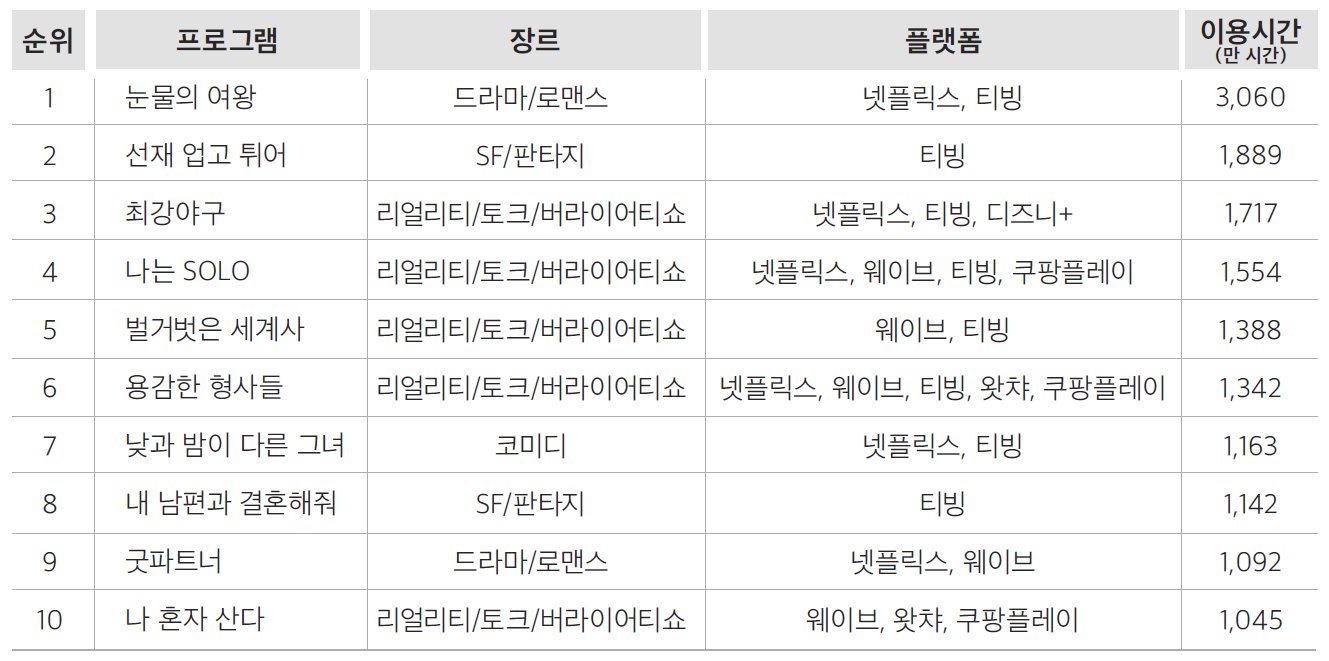

2024년 연간 콘텐츠별 이용시간을 보면 3,060만 시간인 《눈물의 여왕》이 1위로 2023년 《더 글로리》의 2,868만 시간을 상회했다. 《선재 업고 튀어》가 1,889만 시간으로 2위, 《최강야구》가 1,717만 시간으로 3위이다. 전체적으로 시청 시간이 2022년, 2023년에 비해 증가했다. 지난해 2, 3위를 차지한 《나는 SOLO》와 《나 혼자 산다》가 4위, 10위로 밀려나 드라마가 선전했음을 알 수 있다.

콘텐츠 이용률 기준으로는 《눈물의 여왕》(10.9%), 《SNL 코리아》(7.71%), 《선재 업고 튀어》(6.86%), 《살인자ㅇ난감》(6.58%), 《흑백요리사》(6.28%), 《낮과 밤이 다른 그녀》(5.92%), 《유 퀴즈 온 더 블럭》(5.56%), 《엄마친구아들》(5.41%), 《2026년 FIFA 월드컵 예선》(5.27%), 《내 남편과 결혼해줘》(5.24%) 순이다.

SVOD 이용시간을 성별로 살펴보면, 《눈물의 여왕》이 남녀 모두 1위를 차지했다. 다만, 여자 2위인 《선재 업고 튀어》는 남자에게서는 10위 안에도 못 들어갔다. 10위 안에 공동으로 들어간 작품은 《눈물의 여왕》 《최강야구》 《나는 SOLO》 《벌거벗은 세계사》 네 작품에 불과해 2023년과 마찬가지로 남녀별 선호 프로그램이 성별에 따라 차이가 큼을 알 수 있다.

연령별로 보면 10~20대를 제외한 모든 연령대에서 《눈물의 여왕》이 1위를 차지해 인기를 알 수 있었다. 10~20대는 《선재 업고 튀어》가 1위이다. 《낮과 밤이 다른 그녀》가 50대 이상에서 2위를 차지한 것이 흥미롭다.

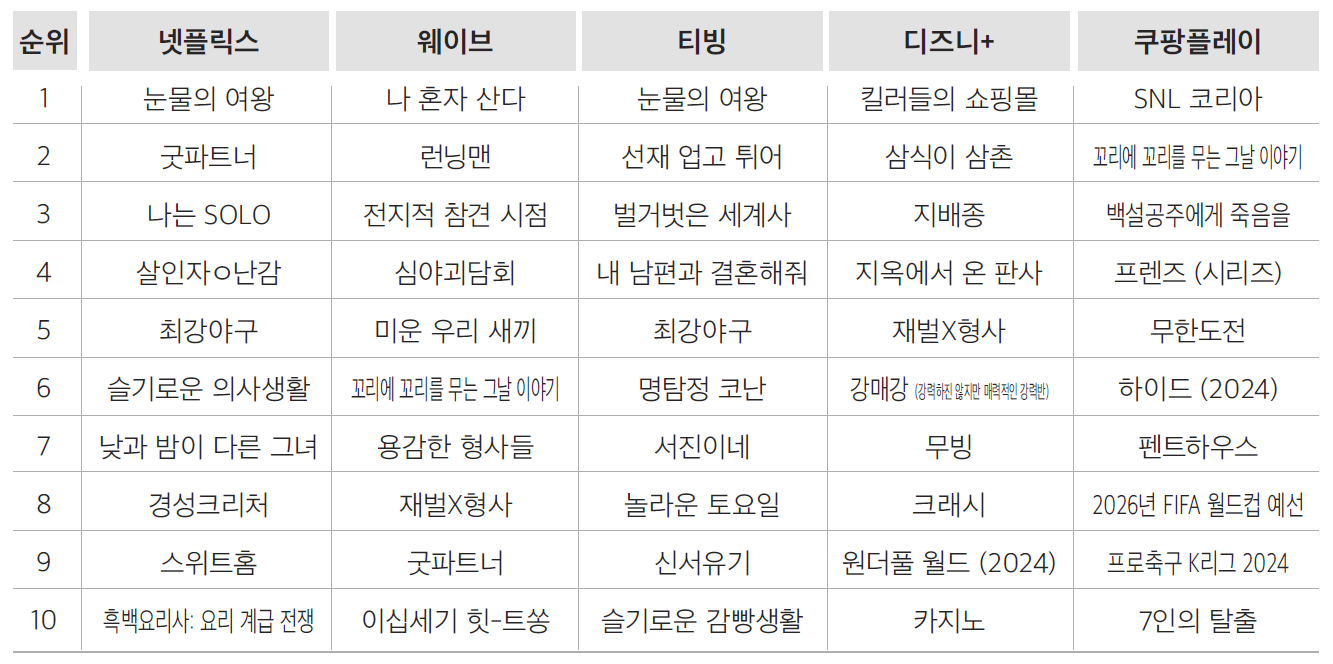

2024년 OTT 서비스별 이용시간 1위는 넷플릭스 《눈물의 여왕》, 웨이브 《나 혼자 산다》, 티빙 《눈물의 여왕》, 디즈니+ 《킬러들의 쇼핑몰》, 쿠팡플레이 《SNL 코리아》이다. 《눈물의 여왕》이 넷플릭스와 티빙에서 모두 1위를 해 OTT에서 라이센싱 콘텐츠를 강조하는 이유를 알 수 있었다.

참고로 2023년 1위는 넷플릭스 《더 글로리》, 웨이브 《나 혼자 산다》, 티빙 《뿅뿅 지구오락실》, 디즈니+ 《무빙》이다. 2022년 1위는 넷플릭스 《이상한 변호사 우영우》, 웨이브 《꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기》, 티빙 《뭉쳐야 찬다》, 디즈니+ 《재벌집 막내아들》이었다.

3년 동안 『K-콘텐츠의 OTT 인기 현황 분석』을 하면서 다양한 데이터 출처를 확인할 수 있었고, OTT플랫폼의 추이를 확인할 수 있었다. 또한, OTT 플랫폼에 유통되는 콘텐츠의 변화도 파악할 수 있었다. 한국리서치의 KOI에 따르면, 2024년 최고의 콘텐츠로 《눈물의 여왕》을 꼽을 수 있다. 넷플릭스와 티빙에서 모두 1위를 했기 때문이다. 웨이브에서는 《나 혼자 산다》, 디즈니+에서는 《킬러들의 쇼핑몰》, 쿠팡플레이에서는 《SNL 코리아》가 가장 많이 이용한 콘텐츠였다. 그러나 펀덱스(FUNdex)에서는 《선재 업고 튀어》가 1위를 차지했다. 이를 보면, 시청 시간과 화제성은 일치하지 않음을 알 수 있다.

2024년 펀덱스(FUNdex)는 2023년과 다른 양상을 보였다. 드라마는 OTT 오리지널보다 기존 방송, 특히 tvN의 드라마가 1~5위를 차지할 정도로 강했고, 화제성 지수도 2023년보다 1~4위까지 차지해 훨씬 높았다. 반면, 하위권의 지수는 상당히 낮아 양극화 현상도 나타났다. 비드라마는 1위인 《흑백요리사》만 2023년보다 3배 정도 높았고, 나머지는 상당히 낮아졌다. 이는 넷플릭스 오리지널 드라마의 경쟁력 약화와 예능 강화의 근거로 작용했다고 생각된다.

글로벌 OTT 시청률을 조사하는 플릭스패트롤이 2024년부터 국내에서 웨이브를 조사 대상에 포함시켰다. 글로벌 OTT뿐 아니라 로컬의 중요성을 인정한 듯하다. 티빙과 쿠팡플레이도 포함시키기를 바란다.

콘텐츠 인기 조사는 다양한 방법으로 이루어지고 있다. 어떤 조사도 전수 조사가 아니기 때문에 완벽할 수는 없다. 그럼에도 나름의 논리를 갖고 있다. OTT 이용이 계속 증가하고 있으므로 이를 이용한 현황 파악이 더욱 중요해지고 있다.

점차 콘텐츠의 인기도를 파악하는 조사가 체계를 잡아 활용되었으면 하는 바람이다.