요약문

프랑스의 방송·영상 미디어 시장은 여전히 전통적인 텔레비전이 중심에 있다. 하지만 프랑스인들도 점차 동영상 플랫폼을 이용해 비선형적인 방식으로 방송·영상 콘텐츠를 이용 중이다. 이런 방송·영상 미디어 시장 및 이용자 이용 패턴 현황에서 나타나는 미디어 혼종적 상황은 방송·영상 정책과 관련된 거버넌스의 변화를 추동한다. 프랑스 방송·영상 미디어 거버넌스는 콘텐츠 분야에 대해서 기존의 방송 규제 담당 기관이 그 역할을 확장해 기능하는 방식으로 변화했다. 진흥 정책 담당 기관 역시 디지털 미디어 제작 분야까지 지원 범위를 확장해 담당하고 있다. 거버넌스 역할이 기술 미디어 차원에서 확장된 것과 별개로 역할의 원칙은 문화 다양성 보장, 미성년자 보호, 창작자 권리 및 창작물 보호라는 측면에서는 변함이 없다. 다만 건전한 방송·영상 미디어 시장 생태계 조성이라는 관점에서 전통적 미디어와 뉴미디어, 국내외 사업자 간 제도 적용의 불균등함의 문제를 해소하는 방식으로 정책적 변화를 찾을 수 있다.

1. 프랑스 방송·영상 미디어 시장 현황

1-1. 프랑스 방송·영상 시청 현황

미디어 이용조사기관인 메디아메트리(Mediametrie)의 조사에 따르면 2024년 프랑스인들은 매일 4시간 23분 동안 방송·영상 콘텐츠를 시청했다. 이 중 디지털 플랫폼을 통한 방송·영상 콘텐츠 소비는 약 36%를 차지한 것으로 나타났다.1) 이는 디지털 플랫폼을 통해 방송·영상 콘텐츠를 시청하는 비율이 늘어난 것임을 보여주는 동시에, 여전히 프랑스인들이 전통적 방식으로 텔레비전을 시청하고 있음을 의미하기도 한다.

한편, 프랑스인들의 주문형 비디오 플랫폼 이용은 꾸준히 증가하고 있는데, 5년간 이용자가 약 230만 명 증가했으며 2023년에는 하루 650만 명이 주문형 비디오 서비스를 이용하는 것으로 조사됐다.2) 프랑스 주문형 비디오 소비에서 증가세가 두드러지는 부분은 방송사 주문형 비디오 서비스(BVOD)라고 할 수 있다. 응답자 79%가 일 년 동안 한 달에 한 번 이상 방송사 주문형 비디오 서비스 플랫폼을 방문한 적이 있다고 응답했으며, 2024년도 4분기에는 방송사 주문형 비디오 서비스로 매일 최소 1개 이상의 프로그램을 시청한 이용자 수가 1,160만 명에 이른다. 이는 1분기 대비 10% 이상 증가한 수치다. 프랑스인들은 주로 드라마를 텔레비전으로 시청 하기 전에 방송사 주문형 비디오 플랫폼을 통해 프리뷰를 시청하는 것으로 조사되었다(전체 프리뷰 시청 장르 중 72%가 드라마). 또, 방송 이후 주문형 비디오로 시청 50만 회 이상 시청을 기록한 콘텐츠가 5년 전 대비 80% 증가했다.3)

이런 측면에서 볼 때, 텔레비전을 통한 전통적인 방송·영상 시청은 점차 줄어들고 디지털 플랫폼을 이용한 시청은 늘어날 것이라는 전망은 유효하다. 2024년 기준 90%의 프랑스 가구는 여전히 텔레비전을 보유하고 있지만 지난 4년 동안 지속적으로 감소세를 보이고 있으며(3%포인트 감소), 오히려 스마트폰은 연평균 4.2% 성장세를 보이고 있다(보유가구 약 92%).

IPTV 보유율의 증가도 이를 뒷받침한다. 2024년도 프랑스 가구의 IPTV의 보유율은 약 87.2%로 2023년 대비 1.3%포인트 증가했다. 특히, 텔레비전 수신 역시 주로 인터넷(48%)을 통해 이루어지고 있는데, 지상파 디지털 방송만 수신하는 비율은 12%포인트 줄어들었으나, 인터넷을 통한 수신은 29% 포인트 증가했다. 또한 프랑스인들은 IPTV로 주로 실시간 TV 보기 (78%), 프로그램 다시 보기 (64%), 주문형 비디오 (SVOD) 시청 (54%) 경향을 보인다는 점에서 IPTV 보유 및 이용의 증가는 전통적 TV 시청에서 주문형 비디오 시청의 증가세로 이어질 것을 예측할 수 있게 한다.4)

실제로 2023년 조사에 따르면, 응답자의 53%가 적어도 하나의 동영상 스트리밍 서비스(SVOD)에 가입하고 있으며, 이는 2019년에 비해 20%포인트 증가한 수치다. 6년 동안 가입자 비율은 거의 세 배로 증가했다. 특히, 구독률의 증가는 젊은 층에서 두드러지는데, 18~24세는 29%에서 88%로, 25~39세는 27%에서 75%로 증가했다. 그러나 여전히 프랑스의 동영상 플랫폼 가입 비율은 비슷한 수준의 이웃 국가들에 비해 낮은 편이다. 이 점에서 성장 가능성을 점쳐볼 수 있다. 2023년 기준 최소한 한 개의 비디오 스트리밍 플랫폼을 사용한 비율이 이탈리아(66%), 독일(68%), 스페인(73%), 영국(79%) 또는 미국(85%)에 비해 프랑스는 53%로 낮은 수준이다.5)

1-2. 프랑스 유료 동영상 스트리밍 시장 현황

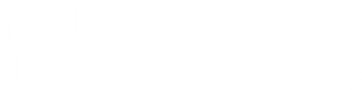

프랑스의 2022년 무료 방송 및 유료 TV 채널의 총 매출은 84억 7,300만 유로(무료 방송 채널 66%, 유료 TV 채널 33%)를 기록했다. 이는 2021년 대비 큰 변화 없이 안정세를 보이는 수치다. 반면 2023년 조사된 77개 유료 채널의 전체 매출은 26억 8,470만 유로로 전년 대비 6% 감소했다.6) 한편, 2022년도 주문형 비디오 서비스 매출액은 약 21억 유로 수준이다. 주문형 비디오 서비스 매출액은 2019년 전년 대비 38%, 2020년 41%, 2021년 20% 등으로, 매년 지속적으로 증가하고 있다. 7)

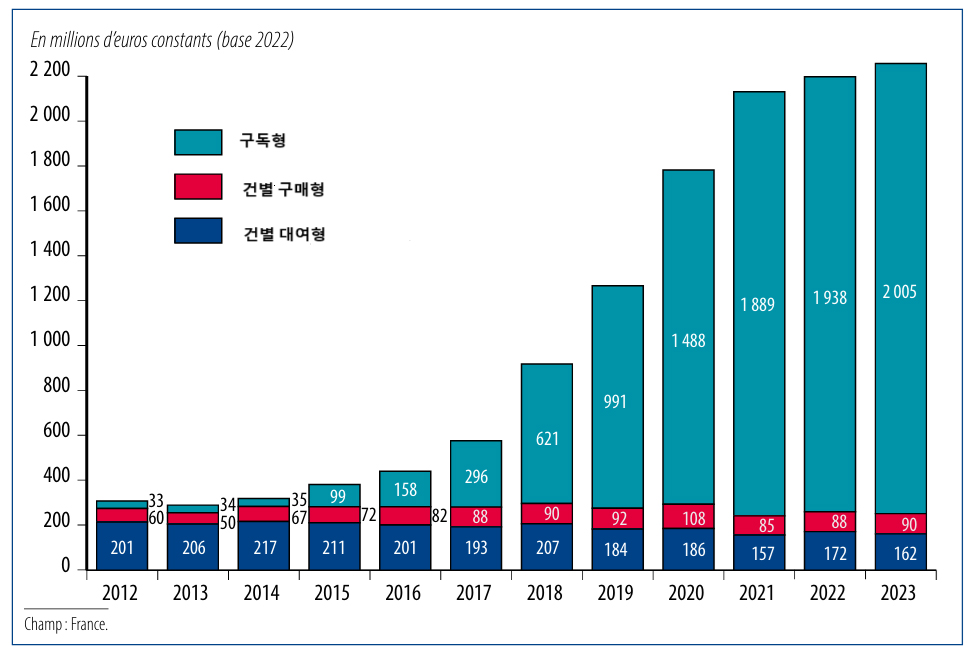

프랑스의 주문형 비디오 서비스 매출액 중 약 88%가 구독형 플랫폼의 유료 가입자 수익으로부터 나온다. 이런 구독형 플랫폼은 현재 미국 플랫폼들이 지배하고 있다. 2022년에는 구독형 동영상 플랫폼 사용자 중 63%가 넷플릭스를, 46%가 아마존 프라임 비디오를, 33%가 디즈니+(2020년에 등장)를 사용했다. 이 비율은 2017년부터 2024년 사이에 각각 30%포인트, 38%포인트, 9%포인트 증가했다. 2022년 기준 프랑스의 넷플릭스 가입자 수는 약 1천100만 명, 아마존 프라임 가입자 수는 700만 명, 디즈니+가입자 수는 400만 명이다.8)

다음의 표를 보면 여전히 넷플릭스 점유율이 가장 높지만, 다른 플랫폼 이용률도 점차 증가하는 것을 알 수 있다. 이를 통해 복수로 플랫폼을 이용하는 비율이 늘어남을 추측할 수 있다. 또한, 넷플릭스 이용률이 2021~2022년 사이에 소폭 줄어들었다는 점도 주목할 만하다.

1-3. 프랑스 방송·영상 제작 현황

2023년 프랑스 방송·영상 신규 제작에 소요된 비용의 89%는 의무 투자로 이루어졌는데, 약 10억 6,000만 유로 수준이다. 이 중 전통적인 방송사 의무 투자 비율이 약 72%(7억 6,400만 유로)를 차지하고, 동영상 플랫폼 중 해외 서비스 기업의 의무 투자가 24%(2억 6,000만 유로)를 차지한다. 해외 서비스 기업의 투자는 전년도 대비 약 4% 포인트 성장했는데, 전체 투자 성장세가 전년 대비 6%라는 것을 고려하면 대부분의 투자 성장은 해외 플랫폼 기업으로부터 비롯되었다고 할 수 있다. 특히, 넷플릭스가 차지하는 비율이 16%(16억 1,600만 유로)에 이른다. 9)

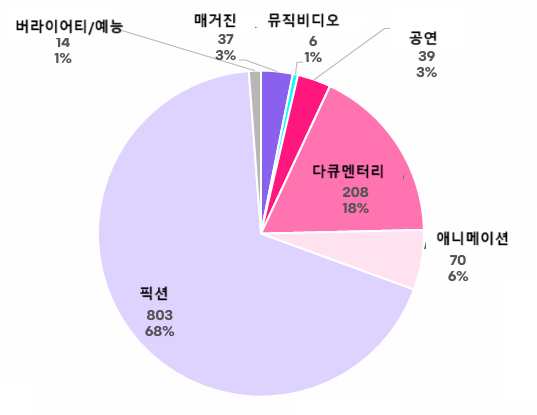

장르별 투자 비율을 살펴보면, 약 전체 투자액의 68%가 픽션에 투자 되었다. 그 뒤를 이어 투자가 많이 이루어진 장르는 다큐멘터리(약 18%), 애니메이션(6%)으로 조사되었다.10)

- 1) Mediametrie (2025.1.23.). L'Année TV 2024.

- 2) Ministère de la Culture (2025.4.30.) Chiffres Clés 2024 de la culture et de la communication.

- 3) Mediametrie (2025.1.23.). L'Année TV 2024.

- 4) Ministère de la Culture (2025.4.30.) Chiffres Clés 2024 de la culture et de la communication.

- 5) Ministère de la Culture (2025.4.30.) Chiffres Clés 2024 de la culture et de la communication.

- 6) Arcom (2025b). Bilan financier 2023 des chaînes payantes.

- 7) Ministère de la Culture (2025.4.30.) Chiffres Clés 2024 de la culture et de la communication.

- 8) Ministère de la Culture (2025.4.30.) Chiffres Clés 2024 de la culture et de la communication.

- 9) Arcom (2025a). Chiffres clés de la production audiovisuelle et cinématographique - Exercice 2023.

- 10) Arcom (2025a). Chiffres clés de la production audiovisuelle et cinématographique - Exercice 2023.

2. 방송·영상 미디어 거버넌스 체계

대부분의 산업·진흥 정책기관과 규제 정책기관이 분리된 것과 마찬가지로 프랑스의 방송·영상 미디어 거버넌스 체계도 진흥기관과 규제기관이 나뉘어 있다. 프랑스 방송·영상 미디어 진흥 정책기관으로는 문화부(Ministère de la Culture), 국립영화영상센터(CNC)가 있으며, 규제 정책기관으로는 시청각디지털커뮤니케이션규제청(Arcom)이 있다. 11)

2-1. 진흥 정책 기관

2-1-1. 문화부(Ministère de la Culture)12)

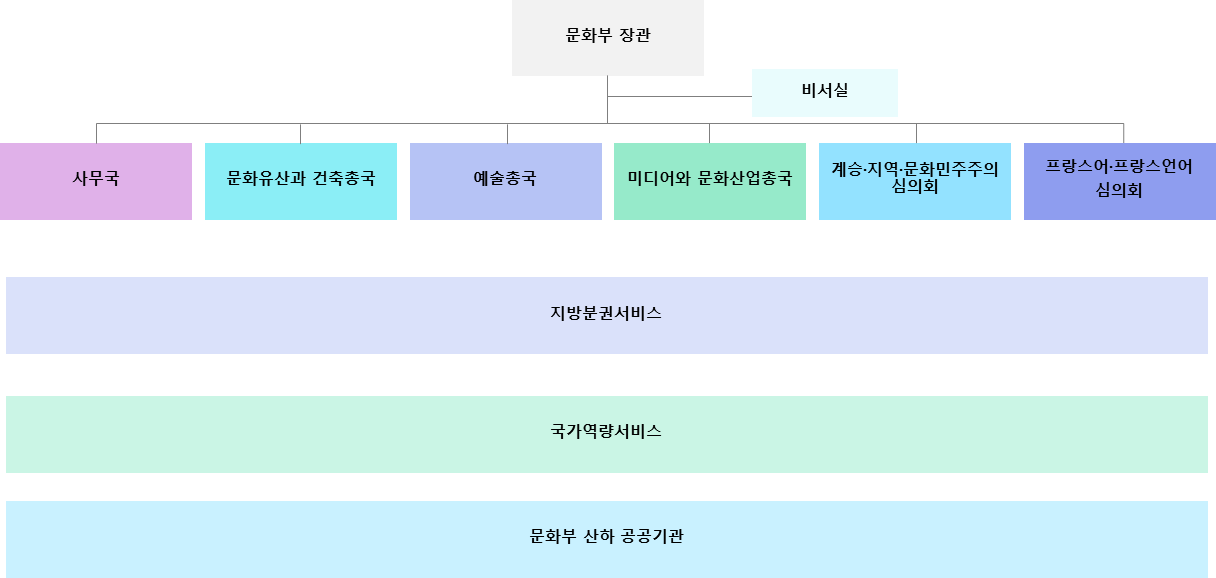

문화부는 1959년 독임제 중앙행정기관으로 설립된 이래, 명실상부 방송·영상을 포함해 프랑스 내 모든 문화, 예술, 문화유산 미디어 관련 정책 방향을 제시하고 구체적 정책을 수립하며, 법령을 입안하는 기관이다. 산업 진흥 정책을 주로 담당한다는 점에서 문화 관련 총체적 내용을 다루는 최상위 컨트롤 타워라고 할 수 있다. 방송·영상 관련 정책 수립은 <그림3>에 제시된 문화부 조직도의 ‘미디어와 문화산업총국’에서 담당한다. 미디어와 문화산업총국(Direction générale des médias et des industries culturelles, DGMIC)에는 도서·출판 서비스부, 미디어 서비스부, 문화산업 심의회, 디지털플랫폼 규제 심의회 등이 있어 방송·영상 미디어를 포함해 다양한 미디어 및 문화산업 관련 정책을 조율한다. 주로 문화산업 관련 기업의 진흥, 재정 조달, 접근성 확대, 상품 개발, 수출 촉진에 관한 정책을 담당하고, 이러한 지원을 위해 기금을 운용하기도 한다. 디지털 기술 진화, 시장, 경제적 측면에 대한 연구와 평가도 진행한다. 또한 산업 영역의 다양한 행위자 간 협업을 조율하며, 미디어 커뮤니케이션 관련 법령을 입안하기도 한다. 한편, 구체적인 진흥 정책 수행은 산하 기관들을 통해 이루어진다.13) 대표적인 기관이 후술할 국립영화영상센터(CNC)이다.

2-1-2. 국립영화영상센터(CNC)14)

프랑스 국립영화영상센터(Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC)는 문화부 산하 공공기관으로 1946년 설립 이래로, 영화 및 영상 예술, 방송, 게임, 애니메이션 등을 포함한 시청각, 영상, 멀티미디어 산업 분야를 지원하는 대표적 방송·영상 미디어 진흥 집행기관이다. 상기 분야의 개발, 제작, 유통(수출 및 홍보 포함), 영상물 보존 및 보호에 이르는 전 과정에 관여하며 프랑스 방송·영상 및 영화, 애니메이션의 진흥 정책을 시행하고 있다. 또한 산업들에 대한 규제 법안을 연구하고 문화부에 법률안 초안을 제공하기도 한다. 이와 같은 다양한 국립영화영상센터의 임무는 지원, 입법, 유통 및 진흥, 협력, 보호로 정리할 수 있으며, 구체적인 내용은 다음과 같다.

첫째, 지원은 제작 지원, 세제 지원, 연구 및 혁신 지원의 세 가지 형태로 구성된다. 제작 지원은 말 그대로 영화, 텔레비전, 애니메이션, 다큐멘터리, 게임, 주문형 비디오 등 다양한 영상 콘텐츠 제작 전반에 관해 선별 방식에 따른, 혹은 일정 조건에 부합하면 일괄 지원하는 비선별 방식까지 포함하는 일체의 재정적 지원을 뜻한다. 세제 지원은 일종의 간접 지원 방식으로 법인세 공제 혹은 개발비에 대한 세금 혜택과 같은 세제 지원을 통해 개발 활동을 촉진하는 지원 형태다. 연구 및 혁신 지원은 관련 분야의 기술을 개발하고 이를 배포할 수 있도록 지원하는 것을 의미하는데, 최근에는 인공지능, 실감 기술 분야에 대한 지원이 늘어나고 있다.

둘째, 문화부의 입법 활동을 지원한다.

셋째, 방송·영상 콘텐츠의 배급을 지원하고, 깐느 영화제와 같은 다양한 국내외 행사를 지원한다. 또한 방송·영상 마켓 지원, 시청각 미디어 콘텐츠 수출 지원 기관15)에 대한 재정적 지원을 한다.

넷째, 중앙정부와 지방자치단체 간, 민관 협력 등을 지원하고, 시청각 부문에서 유럽 및 국제적 차원의 정책 수립에 프랑스 입장을 대변하는 역할을 담당하기도 한다. 마지막으로 프랑스 문화유산으로서 시청각 미디어 콘텐츠를 수집, 보존, 보호하는 역할을 담당한다.

2-2. 규제 정책 기관: 시청각디지털커뮤니케이션규제청(Arcom)16)

시청각디지털커뮤니케이션규제청(Autorité de regulation de la communications audiovisuelle et numérique, Arcom)은 지난 2022년 1월 출범한 방송·영상 미디어 규제기관이다. 새롭게 만들어진 기관은 아니고, 기존의 방송 규제기관인 시청각최고위원회(CSA)와 불법 콘텐츠 규제기관인 아도피(Hadopi)가 합병해 탄생한 기관이다. 두 기관의 합병은 방송·영상 콘텐츠가 디지털화되어 가면서 관련 규제정책을 추진하고 여러 가지 제도를 적용하기에 기존의 레거시 방송과 새로운 디지털 영상 콘텐츠 경계가 모호해졌다는 점에 기인한다.

방송 규제기관인 시청각최고위원회가 아도피를 흡수하는 형태로 합병이 이루어졌다는 점에서 사실상 시청각최고위원회의 기능과 위원회가 규제할 수 있는 범위와 권한이 확대된 것으로 볼 수 있다. 기존의 시청각최고위원회가 담당하던 텔레비전 및 라디오 방송 서비스 주파수 할당과 수신 품질 보장 관련 규제 시행, 방송·영상 콘텐츠 심의, 미디어리터러시 교육, 시청각미디어 관련 통계 조사 및 연구와 함께 디지털 미디어 콘텐츠 저작물 보호, 저작물 배포와 권리 보호, 온라인 플랫폼에서 혐오 콘텐츠 및 허위 정보 게재에 관한 관리 및 규제 등이 추가되었다.

시청각디지털커뮤니케이션규제청은 규제기관으로서 의회와 정부로부터 독립적이다. 총 9명의 위원(위원장 포함)으로 구성된 이사회가 있고, 8개의 실무그룹(① 이용자 보호와 프랑스 사회의 다양성 ② 미디어리터러시, 생태적 전환, 공중보건 ③ 시청각, 영화, 음악 창작 ④ 다원주의와 정보 및 미디어 윤리 ⑤ 온라인 플랫폼 ⑥ 라디오 및 디지털 오디오 ⑦ 텔레비전 및 주문형 비디오 ⑧ 인터넷상의 권리 보호)이 구성되어 있다. 이 기관의 독립성을 확보하기 위해 이사회 위원은 상원의장, 하원의장이 각각 3명을 임명하고, 국가평의회(Conseil d’État) 부의장, 항소법원장이 각각 1명을 임명하며, 대통령이 위원장을 임명하는 방식으로 구성한다.

시청각디지털커뮤니케이션규제청이 커뮤니케이션 거버넌스 기관으로서 추구하는 목표는 표현의 자유와 시청각커뮤니케이션의 자유를 보장하는 것으로 명시되어 있으며, 이를 위해 다음의 네 가지 하위 실천 목표로 그 기능을 세분화하고 있다. 첫째, 창작물의 진흥과 보호, 둘째, 기술 및 경제 행위자에 대한 최적화 조건 보장, 셋째, 다원주의와 사회적 결속 보장, 넷째, 온라인 플랫폼 및 소셜 미디어 감독이 그것이다. 이런 하위 목표와 기능은 라디오 및 디지털 오디오, 텔레비전과 주문형 비디오, 인터넷 및 소셜네트워크에 이르기까지 오늘날 시청각 디지털 커뮤니케이션이 이루어지는 모든 미디어 커뮤니케이션 플랫폼에 적용된다.

네 가지 하위 실천 목표의 내용을 자세히 들여다보면 시청각디지털커뮤니케이션규제청의 역할과 권한이 매우 광범위함을 알 수 있다. 첫째, 창작물의 진흥과 보호를 위해 규제청은 방송·영상, 영화, 음악 분야에서 프랑스어 및 유럽어 콘텐츠 제작 투자, 노출이 일정 비율로 유지될 수 있도록 한다. 이는 텔레비전, 라디오, 디지털 플랫폼 사업자에게 모두 적용되는 의무 사항이다. 여기에 디지털 환경에서 매우 손쉽게 이루어지는 콘텐츠 불법 복제에 대한 규제를 담당해 창작자 권리 침해를 막고 보호하는 역할을 한다. 콘텐츠 불법 복제에 대한 규제 범위에는 창작물뿐만 아니라 스포츠 방송까지 포함한다. 또, 불법 복제를 방지할 수 있는 기술적 보호 장치 및 합법적 콘텐츠 제공을 강화하는 툴을 개발하는 데도 지원한다.

둘째, 기술 및 경제 행위자에 대한 최적화 조건 보장을 담당한다. 이는 기존 시청각최고위원회의 고유 권한으로 주파수 할당 및 채널 사용 허가, 주문형 비디오 서비스 계약 관리 등을 포함한다. 여기에 방송·영상 시장에 관한 다양한 조사도 진행한다.

셋째, 다원주의와 사회적 결속 보장에 대한 역할 역시 규제청의 업무 중 중요한 부분을 차지한다. 정치적 다원주의를 보장하고, 인간 존엄성 존중, 차별 금지, 공공질서 보호, 정보의 진실성과 독립성, 사생활 보호 및 존중 등 미디어 윤리 규범 확립에 힘쓰고, 여성, 장애인 등의 권리 보호 및 미디어 접근성 확대, 청소년 및 미성년자 보호, 공중 보건을 위한 커뮤니케이션, 프랑스어 진흥, 온라인 플랫폼에서의 혐오 규제 등을 담당한다.

이는 넷째, 온라인 플랫폼 및 소셜미디어 감독으로 이어진다. 이미 규제가 오래되고 잘 정착이 되어 있는 방송 미디어와 달리 디지털 미디어에서는 허위 조작 정보 문제나 혐오 콘텐츠 문제, 불법 콘텐츠 복제 문제 등의 규제가 쉽지 않다는 점에서 특별히 하위 실천 행위 목표로 제시하고 있는 것이라 할 수 있다. 이렇게 시청각디지털커뮤니케이션규제청의 임무를 살펴보면, 방송·영상 규제 거버넌스의 역할로서 시장에서 국내외 사업자 간 공정한 경쟁과 거래가 이루어질 수 있도록 하고 연구와 조사로 이를 뒷받침하며, 문화 다양성을 보장하며 창작에 대한 권리를 보호하는 것, 공동체 결속을 해칠 수 있는 혐오 콘텐츠, 허위 정보 등을 규제하는 등의 역할로 정리된다. 시청각디지털커뮤니케이션규제청은 이 역할이 자유로운 커뮤니케이션 환경을 조성하는 조건이 된다고 보고 있음을 알 수 있다.

2-3. 거버넌스 변화 흐름: 방송·영상 디지털화에 대한 대응

프랑스 방송·영상 미디어 거버넌스 관련해 가장 최근에 나타난 큰 변화는 전술한 것과 같이 방송 규제기관인 시청각최고위원회와 불법 콘텐츠 규제기관인 아도피의 합병으로 탄생한 시청각디지털커뮤니케이션규제청의 출범이며, 이는 방송·영상 디지털화에 대한 대응으로 볼 수 있다.

혹자는 그동안 다른 나라의 방송·통신 규제기관의 통합 경향에도 불구하고 꾸준히 그 경계를 명확히 하던 프랑스가 드디어 방송·통신 규제기관을 단일화한 것으로 평가할 수도 있다. 하지만 그보다는 방송·영상 분야의 디지털화로 인한 기존 시청각최고위원회의 기능과 권한을 디지털 분야로 확대하기 위한 과정이었다고 보는 편이 더 적합하다. 실제로 두 기관의 합병은 전술했듯이 규모도 더 크고 역사적으로 더 오래된 시청각최고위원회가 아도피를 흡수하는 방식으로 이루어졌다. 또한, 실질적으로 통신 분야 규제를 담당하는 우편통신규제청과는 합병하지 않았다는 점에서도 방송·통신 규제기관의 단일화로 보기에는 무리가 있다. 프랑스에서도 오랫동안 방송과 통신 관련 규제 기관의 통합이 논의 선상에 빈번히 올라왔다. 그런데도 시청각디지털커뮤니케이션규제청 출범에 우편통신규제청이 포함되지 않았다는 점은 방송과 통신 규제와 관련해 중첩되는 부분이 있을지라도 여전히 통합하지 않을 이유 또한 존재한다는 판단에 무게가 실렸음을 알 수 있다.

가장 큰 이유는 규제에 대한 방송 규제 기관과 통신 규제 기관의 입장 차이에 있다. 시청각최고위원회는 디지털 플랫폼이라는 새로운 플랫폼에 대해서도 플랫폼의 차이는 있을지언정 방송·영상 콘텐츠라는 측면에서 시청각 콘텐츠에 대해 규제 기관이 갖는 전문성을 발휘하여 규제할 필요가 있음을 피력해 왔다. 물론 기술의 발전에 따라 규제 역시 달라져야 하지만 오히려 같은 콘텐츠인데도 플랫폼에 따라 규제가 달리 적용되는 것에 문제를 제기하면서 국내외 및 사업자 간 형평성을 고려해 규제를 손질할 필요가 있음을 주장해 왔다. 반면 통신 규제기관인 우편통신규제청은 인터넷 중립성의 원칙, 온라인상에서의 커뮤니케이션 자유 등에 초점을 맞추면서 다른 입장을 보였다. 이는 네거티브 규제 중심인 시청각최고위원회와의 가장 큰 차이점이라 할 수 있다.

두 번째 이유는 방송·통신의 융합에 맞춰 규제기관을 통합하는 것이 때로는 오히려 다뤄야하는 범위가 넓어짐에 따라 전문성 문제나 비용 문제가 적지 않게 발생할 수 있다는 고민도 있었다.17) 시청각최고위원회는 콘텐츠에, 우편통신규제청(Arcep)은 네트워크에 전문성을 두고 있다는 점에서 오랜 고민 끝에 프랑스는 방송·통신 영역에 대해 여전히 콘텐츠와 네트워크를 분리해 업무분장을 하고 있는 상황이다.

- 11) 프랑스는 방송과 통신 기술이 점차 융합되어 가는 상황에도 미디어 거버넌스 체계를 통합하지 않고 분리를 고수한 나라 중 하나다. 이를 분리하지 않고 유지할 수 있는 이유는 네트워크 분야와 콘텐츠 분야로 나누었기 때문이다. 그리하여 통신 네트워크 분야는 경제재정산업디지털주권부(Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique)와 우편통신규제청(Arcep)이 진흥과 규제를 담당하고 있고, 방송·영상 콘텐츠 분야는 문화부 및 산하기관, 시청각디지털커뮤니케이션규제청(Arcom)이 각각 진흥과 규제를 담당하고 있다. 이를 전제로 이 절에서는 방송·영상 콘텐츠 분야의 진흥기관과 규제기관을 살펴본다.

- 12) 문화부의 홈페이지(www.culture.gouv.fr) 내용을 참조함.

- 13) 규제는 독립적인 기관인 시청각디지털커뮤니케이션규제청(Arcom)을 통해 이루어진다.

- 14) 국립영화영상센터의 홈페이지(www.cnc.fr) 내용을 참조함.

- 15) 위니프랑스(UniFrance), TV 프랑스 인터내셔널(TV France International)이 대표적인데, 2021년 두 기관이 합쳐졌다.

- 16) 시청각디지털커뮤니케이션규제청(Arcom)의 홈페이지(www.arcom.fr)를 참조함.

- 17) 최지선 (2021). 방송·디지털 통합한 ‘디지털 문화 콘텐츠 규제기관’ 출범. 신문과 방송. 611호, 111-114. 한국언론진흥재단.

3. 방송·영상 정책 동향

3-1. 디지털 문화 콘텐츠 보호 강조

이런 측면에서 볼 때, 시청각디지털커뮤니케이션규제청의 출범은 방송·통신 규제기관의 통합으로 보기보다는 방송·영상 미디어 분야의 디지털화에 따른 관련 규제기관의 기능과 권한 확대로 바라보는 것이 더 적합하다. 특히, 불법 콘텐츠 규제기관이 통합되었다는 점은 복제가 용이한 디지털 미디어 환경하에, 디지털 미디어 콘텐츠 보호를 강조하고 있음을 알 수 있다.18)

실제로 최근 프랑스 방송·영상과 관련하여 제정된 디지털 시대의 문화 콘텐츠에 대한 규제와 접근 보호에 관한 법률(Loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique)은 시청각디지털커뮤니케이션규제청 출범의 근거가 된다. 이 법률을 근거로 규제청은 문화 콘텐츠를 불법 스트리밍하거나 다운로드 할 수 있게 하는 인터넷 사이트 및 미러 사이트, 스포츠 경기 중계 스트리밍 사이트를 단속할 수 있게 되었다. 그 결과 2022년 상반기 기준 불법 콘텐츠 유통 사이트 800여 개를 차단할 수 있었고, 스포츠 경기 중계 불법 스트리밍은 50%나 줄어들었다.19)

3-2. 국내외 사업자 간 형평성 고려

이에 앞서 프랑스는 2021년 6월 22일 주문형 미디어 서비스에 관한 시행령(Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande)을 통해 프랑스에서 서비스하는 주문형 비디오 서비스 사업자들이 전통적 방송사와 유사하게 투자 의무를 질 수 있도록 했다. 이는 그간 프랑스 내에서 전통적 미디어와 뉴미디어, 국내 사업자와 해외 사업자 간의 불균형한 제도 적용과 그로 인해 발생하는 불공정 경쟁을 완화하기 위한 목적이었다.

프랑스는 유럽연합 차원에서 이와 같은 문제를 해결하기 위한 주도권을 가지고 2018년 시청각 미디어 서비스 지침(Audiovisual Media Services Directive, AVMSD) 마련에 박차를 가했는데, 바로 이 지침을 국내법으로 도입한 결과가 주문형 미디어 서비스에 관한 시행령이다. 이를 통해 프랑스에 설립된 해외 주문형 비디오 서비스 사업자 중 연 매출액이 100만 유로 이상인 사업자들, 프랑스 영토 내에 설립되지는 않았지만, 프랑스에서 서비스하면서 연 매출액 500만 유로 및 프랑스 전체 이용자 중 0.5% 이상 이용자 수를 확보한 사업자들은 시청각디지털커뮤니케이션규제청과 여러 가지 의무 사항에 대해 협약을 맺어야 한다. 이들 사업자에게 부여되는 의무 사항은 전통적인 방송사들과 마찬가지로 방송·영상 콘텐츠 제작에 투자할 의무, 프랑스 콘텐츠를 일정 비율 제공하고 효과적으로 홍보할 의무, 광고 규정 준수, 장애인 접근권 강화를 위한 투자 의무 등이다.

특히 그동안 전통적 방송사들이 지속적으로 크게 문제를 제기했던 부분이 바로 제작에 대한 의무 투자였는데, OTT 플랫폼 사업자들도 비슷한 수준인 연 매출 20~25% 정도를 프랑스 및 유럽 시청각 미디어 작품 제작에 투자하게 한 것은 프랑스로서는 괄목할만한 성과다. 실제로 앞서 본 바와 같이, 전체 방송·영상 제작 투자에서 주문형 비디오 서비스 사업자들의 투자 비율이 차지하는 비중이 매년 늘어나고 있는 것이 이를 증명한다. 또, 프랑스 창작물에 대한 저작권 독점보유 기간도 기존 방송사들과 동등하게 영화의 경우 12개월 이내, 방송 콘텐츠의 경우 독점 계약시 36개월 이내로 제한한 것도 의미 있다. 즉, 12개월, 36개월이 지나면 제작사들이 넷플릭스와 저작권을 공동으로 가질 수 있다는 뜻인데, 매절 계약이 관행으로 있는 우리나라 입장에서 보면 우리도 시급히 도입을 고민해 볼만한 조항이다. 이 밖에도 광고에 대해서도 기존 방송사들과 동일하게 규정을 적용하기로 했고, 장애인 접근성을 높이기 위한 기술 투자 역시 의무로 규정했다는 점도 주목할 만하다.

이 시행령은 다양한 방송·영상 시장에서 행위자 간 공정 거래를 위한 조건을 만들어냈다는 의미도 있지만 궁극적인 목표는 문화 다양성 및 유럽 언어 다양성 보장, 유럽 콘텐츠 산업 지원에 있다고 할 수 있다.

3-3. 미성년자 보호 강화

프랑스에서는 최근 디지털 공간의 보안 및 규제에 관한 2024년 5월 21일 법률(LOI n° 2024 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l l'espace numérique)을 통해 온라인상에서 미성년자 보호를 강화하고 있다. 시청각디지털커뮤니케이션규제청(Arcom)은 규제 담당 기관으로서 디지털 플랫폼 사업자들에게 미성년자들이 음란물 콘텐츠에 접근하지 못하게 하는 기술 기준을 준수하도록 감시한다. 위반 사항이 발생할 경우 15일 이내 미성년자가 음란물 콘텐츠에 접근할 수 없게 하는 조치를 골자로 하는 최고장을 발부하고, 만약 최고장 내용을 준수하지 않을 경우 규제청은 25만 유로 혹은 전년도 총매출액의 4%에 해당하는 금액 중 큰 금액 이하로 해당 플랫폼에 제재를 가할 수 있다.

- 18) 최지선 (2021). 방송·디지털 통합한 ‘디지털 문화 콘텐츠 규제기관’ 출범. 신문과 방송. 611호, 111-114. 한국언론진흥재단.

- 19) Sénat (2022). Commission de la culture, de l'éducation et de la communication : compte rendu de la semaine du 26 septembre 2022. Rapport annuel d’activité du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) pour l’année 2021 – Audition de M. Roch-Olivier Maistre, président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

4. 방송·영상 미디어 관련 주요 이슈

4-1. 꺄날 쁠뤼스(Canal+) 지상파 디지털 채널에서 서비스 철수

지난 2025년 1월 지상파 유료 채널을 서비스하고 있는 미디어 그룹 꺄날 쁠뤼스(Canal+)는 올해 6월부터 4개 유료 채널(Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport 및 Planète)을 철회한다고 발표했다. 꺄날 쁠뤼스 그룹은 서비스 철회의 이유로 ‘강한 규제 환경’을 지목했다. 시청각디지털커뮤니케이션규제청(Arcom)은 방송 윤리 및 규정을 반복적으로 위반한 점을 이유로 2024년 꺄날 쁠뤼스의 뉴스 전문 채널인 C8 채널 허가를 중단한 바 있다. 꺄날 쁠뤼스의 4개 채널 서비스 철회 선언은 C8 채널 갱신 거부에 대한 불만이 원인으로 지목되기도 하지만, 앞서 본 바와 같이 지상파 채널의 매출 감소 및 위상 하락과도 무관하지 않으며, 이 기회에 디지털 스트리밍 쪽으로 경쟁력을 강화하려는 전략이라는 평가도 있다. 꺄날 쁠뤼스 측은 이용자들이 해당 서비스를 위성방송이나 OTT 플랫폼을 통해 이용할 수 있도록 할 것이라고 공지했다. 꺄날 쁠뤼스는 자사 OTT 플랫폼을 보유하고 있고, Canal+VOD는 프랑스 내 점유율 5위를 차지하고 있다는 점에서 디지털 스트리밍에 초점을 맞추려 한다는 추측이 그리 틀리지 않아 보인다.

4-2. 프랑스 공영방송 통합

프랑스 정부가 드디어 2026년 1월 1일을 목표로 공영방송사 통합을 발표했다. 공영방송사 통합은 마크롱 정부의 숙원이었는데, 논의가 이루어질 만하면 다른 이슈가 발생해 중단되는 우여곡절을 겪었다. 최초로 논의가 시작된 시기는 2019년 9월이다. 정부는 프랑스의 공영 미디어들을 하나의 회사로 통합하는 개혁안을 발표했다. 마크롱 대통령의 의지가 반영된 계획으로 영국의 BBC를 모델로 삼아 프랑스 공영라디오 방송사(Radio France), 프랑스 공영텔레비전 방송사(France Télévisions), 프랑스 해외방송 법인(France Média Monde), 국립시청각연구소(Institut national de l'audiovisuel)를 프랑스 메디아(France Médias)라는 이름의 지주회사 밑으로 통합한다는 것이다. 그러나 이런 야심 찬 계획은 곧이어 들이닥친 팬데믹으로 인해 논의 자체가 거의 중단되었다. 2022년 다시 논의가 시작되었으나 라디오 방송사 및 텔레비전 방송사들의 극렬한 반대로 주춤해졌다. 이후 점차 프랑스 내에서 전통적 방송의 위상이 낮아지고, 공영방송을 중심으로 지상파 방송이 투자했던 OTT 플랫폼 살토(Salto) 서비스가 중단되면서 다시금 공영방송에 대한 개혁의 필요성이 대두됐다. 2024년 2기 마크롱 정부는 재차 공영방송사 통합안을 꺼내 들었지만 2024년 6월 국회 해산으로 논의가 중단되었다. 2025년 4월 정부는 다시 일부 내용을 수정해 국회에 제출했다.

프랑스 정부가 공영방송사를 통합하려는 주된 명분은 공영방송을 강화해 OTT 플랫폼과 같은 뉴미디어 행위자와 경쟁할 수 있게 하기 위함이다. 하나의 지주회사로 통합되면 일관된 방식으로 공영방송사의 전략 방향을 수립하고 이에 맞춰 콘텐츠를 제공할 수 있다. 현재 프랑스는 공영텔레비전 방송사만 해도 6개의 채널, 3개의 온라인 전용 서비스, 채널별로 6개의 다시 보기 플랫폼 등 중복 서비스가 적지 않다. 통합할 경우 채널별 뉴스룸 통합, 디지털 서비스 통합과 같은 효율성을 도모할 수 있으며, 결과적으로 빠르게 변하는 디지털 기술 발전 관련, 투자가 필요한 곳에 유연하게 전략적 대응을 할 수 있다.

또, 이 과정에서 공영방송의 독립성을 강화하겠다는 의지도 드러냈다. 이를 위해 수신료 폐지 이후 부가가치세에서 예산을 배정하는 방식을 영구화하는 내용과 함께 광고 규제 완화, 디지털 지상파 채널에 대한 프로그램 판매 금지 기간을 5년에서 2년으로 단축하는 내용도 공영방송 개혁안에 포함했다. 한편, 새로운 통합안은 기존의 통합에서 해외방송 법인은 제외했다.20)

5. 나가며

프랑스인들의 방송·영상 미디어 이용을 살펴보면 여전히 전통적인 텔레비전이 중심이다. 그럼에도 방송·영상 미디어 콘텐츠가 이미 디지털화되었고, 디지털 플랫폼을 통해 유통, 소비되는 경향이 점차 늘어날 것은 명약관화하다. 이런 미디어 혼종적 상황에 대응하기 위해 프랑스는 방송·영상 정책과 관련된 거버넌스의 변화를 시도하고 있다. 가장 큰 변화는 프랑스 방송·영상 미디어 거버넌스는 여전히 네트워크 분야와 콘텐츠 분야에 대한 분리를 원칙으로 하고 있으나 콘텐츠 분야에 대해서는 기존의 방송 규제 담당 기관이 그 역할을 확장해 기능하는 방식으로 변화했다는 점이다. 진흥 정책 담당 기관 역시 디지털 미디어 제작 분야까지 지원 범위를 확장해 담당하고 있다. 거버넌스 역할이 기술 미디어 차원에서 확장된 것과 별개로 역할의 원칙은 문화 다양성 보장, 미성년자 보호, 창작자 권리 및 창작물 보호라는 측면에서는 변함이 없다. 다만 건전한 방송·영상 미디어 시장 생태계 조성이라는 관점에서 전통적 미디어와 뉴미디어, 국내외 사업자 간 제도 적용의 불균등함의 문제를 해소하는 방식으로 정책적 변화를 찾을 수 있다. 이런 맥락에서 정부는 공영방송의 입지를 강화하는 정책도 내놓고 있다.

동시에 방송·영상 미디어 분야 민영기업들은 디지털화 전략을 강화하고 있는 모양새다. 여러 가지가 급변하는 상황에서도 중요한 것은 방송·영상 미디어를 이용하는 이용자들의 이용 편의와 만족을 높이고 동시에 이들을 보호하며, 방송·영상 미디어 분야의 생태계가 공정하고 건강하게 유지될 수 있도록 하는 것이다. 오늘날 프랑스 방송·영상 미디어 거버넌스 체계와 정책은 이런 원칙에 충실하기 위해 조금씩 변화하고 있다.